前回の記事である「心カテを理解する① — 冠動脈の番号・覚え方 —」はお陰様で大好評につき毎日読んでいただいております。

前回は冠動脈の”番号”を覚えることを重視しました。

今回は、冠動脈の中でもCAGやPCI中に飛び交う、頻出血管を略語で覚えてしまおう・・・というのが狙いです。

Moegi

Moegiここを覚えてしまうと医師とのコミュニケーションが円滑となるだけではなく、PCIやIVUSの理解が深まります。

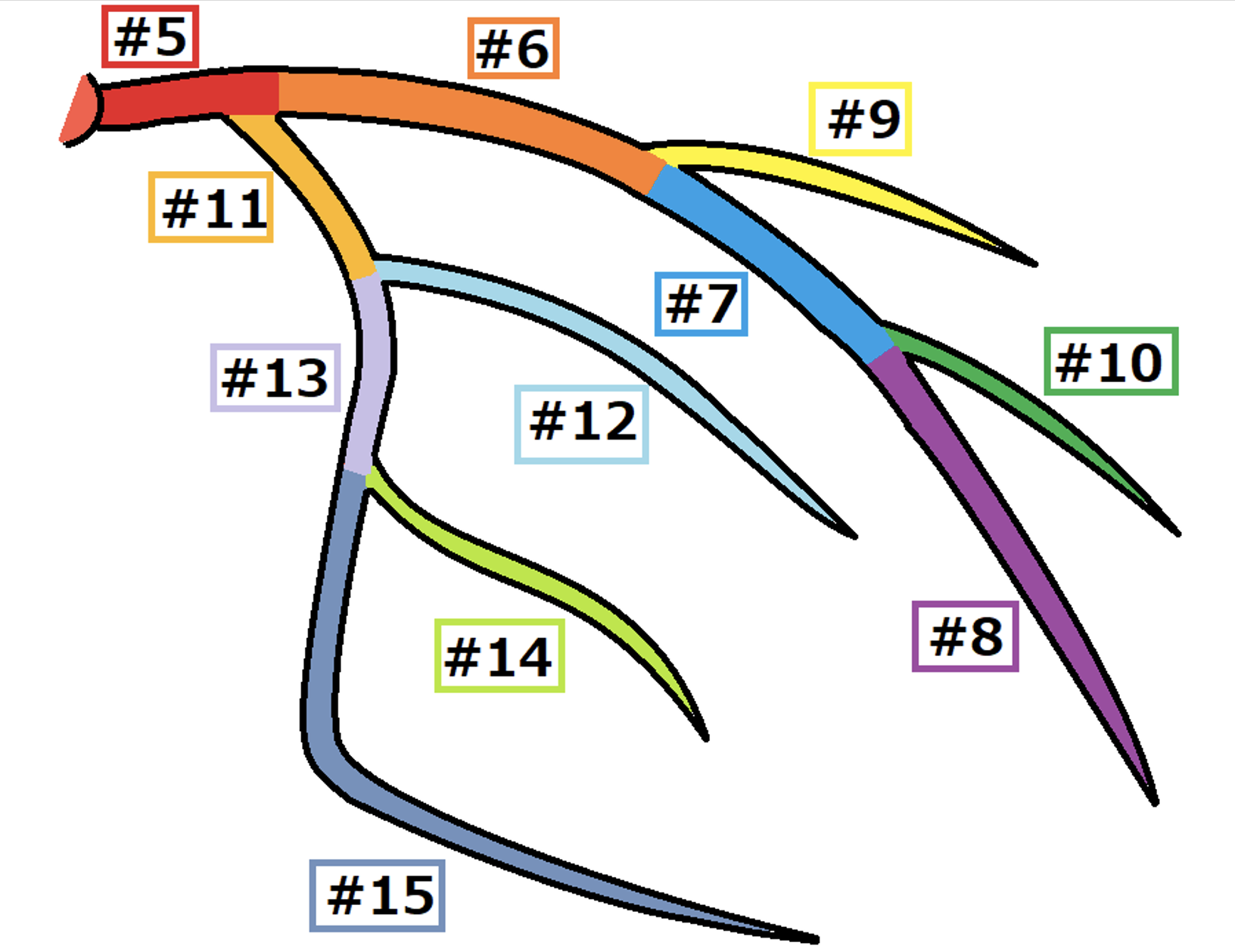

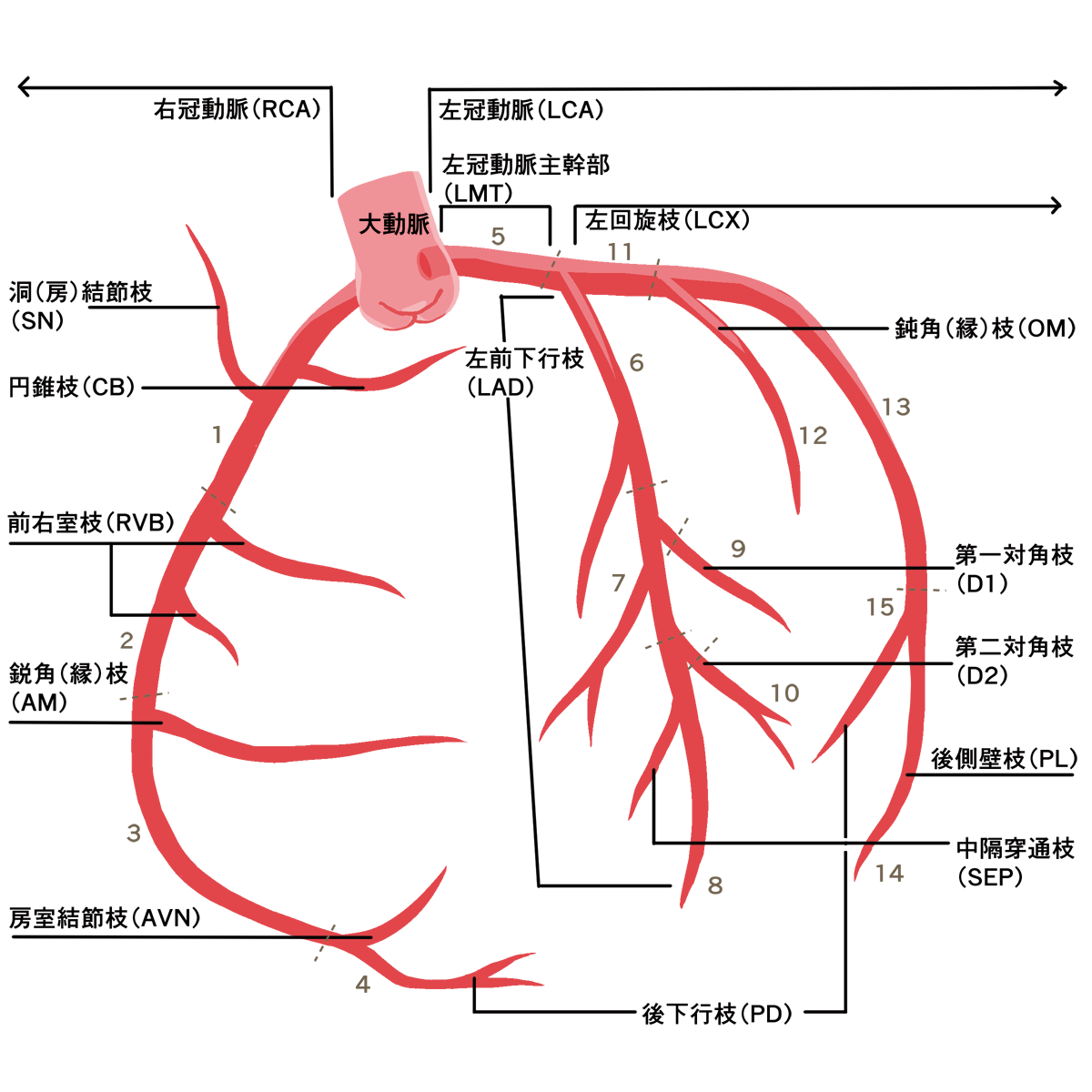

【おさらい】AHA分類

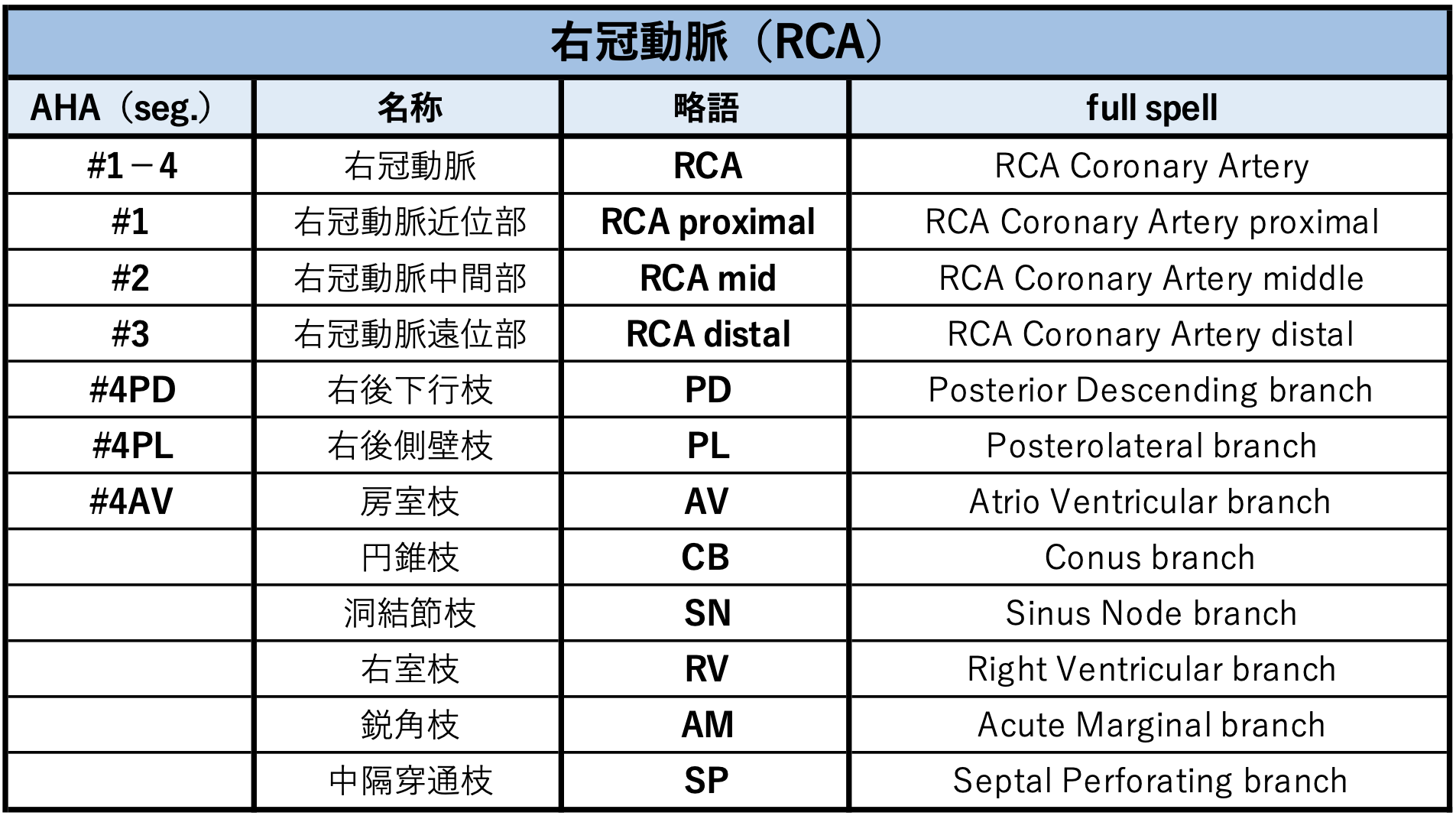

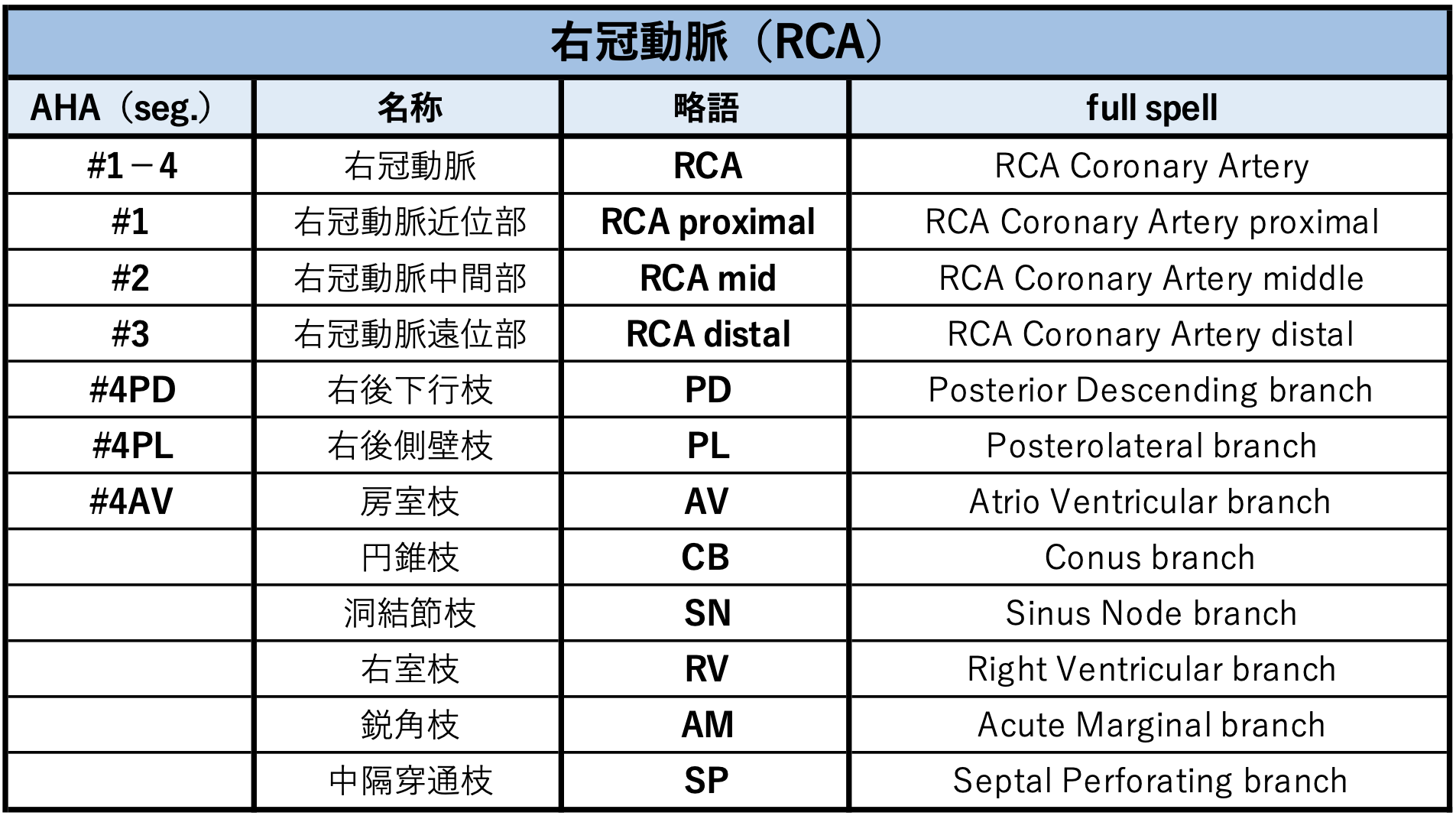

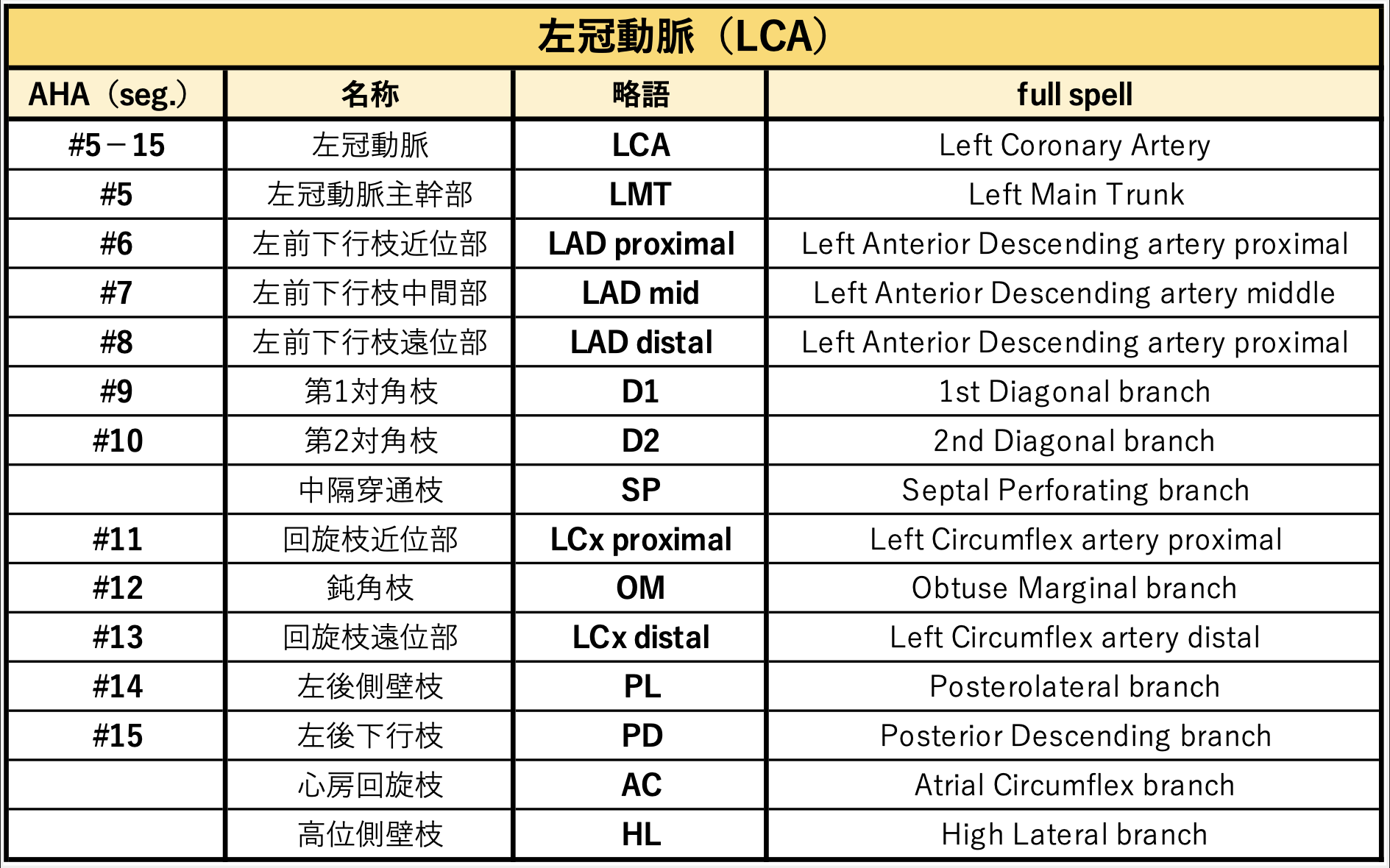

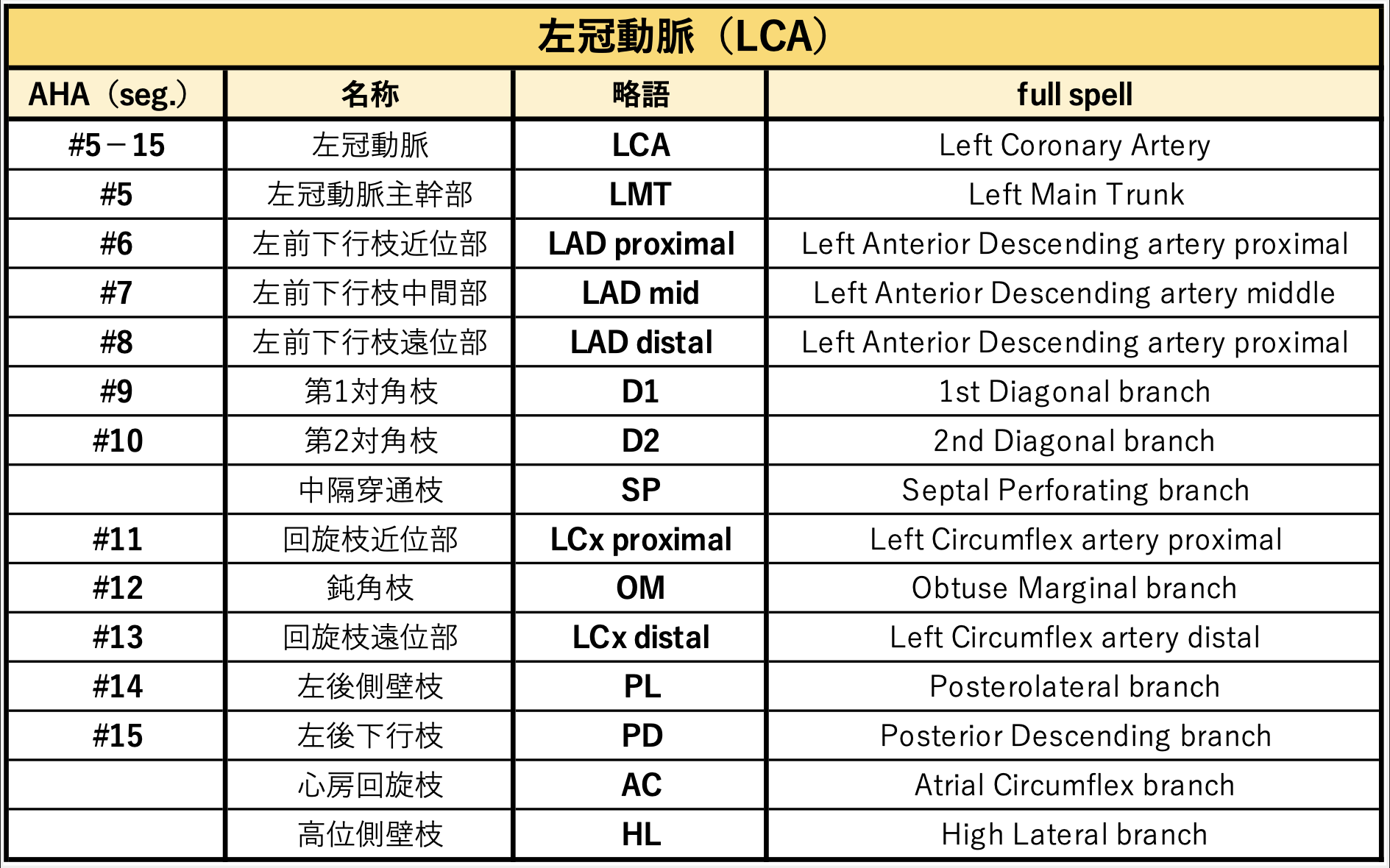

今回の目標としては、下表の冠動脈の名称と略語を覚えることです。

AHA分類については前回の記事をご参照ください。

|

|

冠動脈の名称と番号:看護roo!DL用イラスト

おさらいとしつつ、最終目標を示しています。

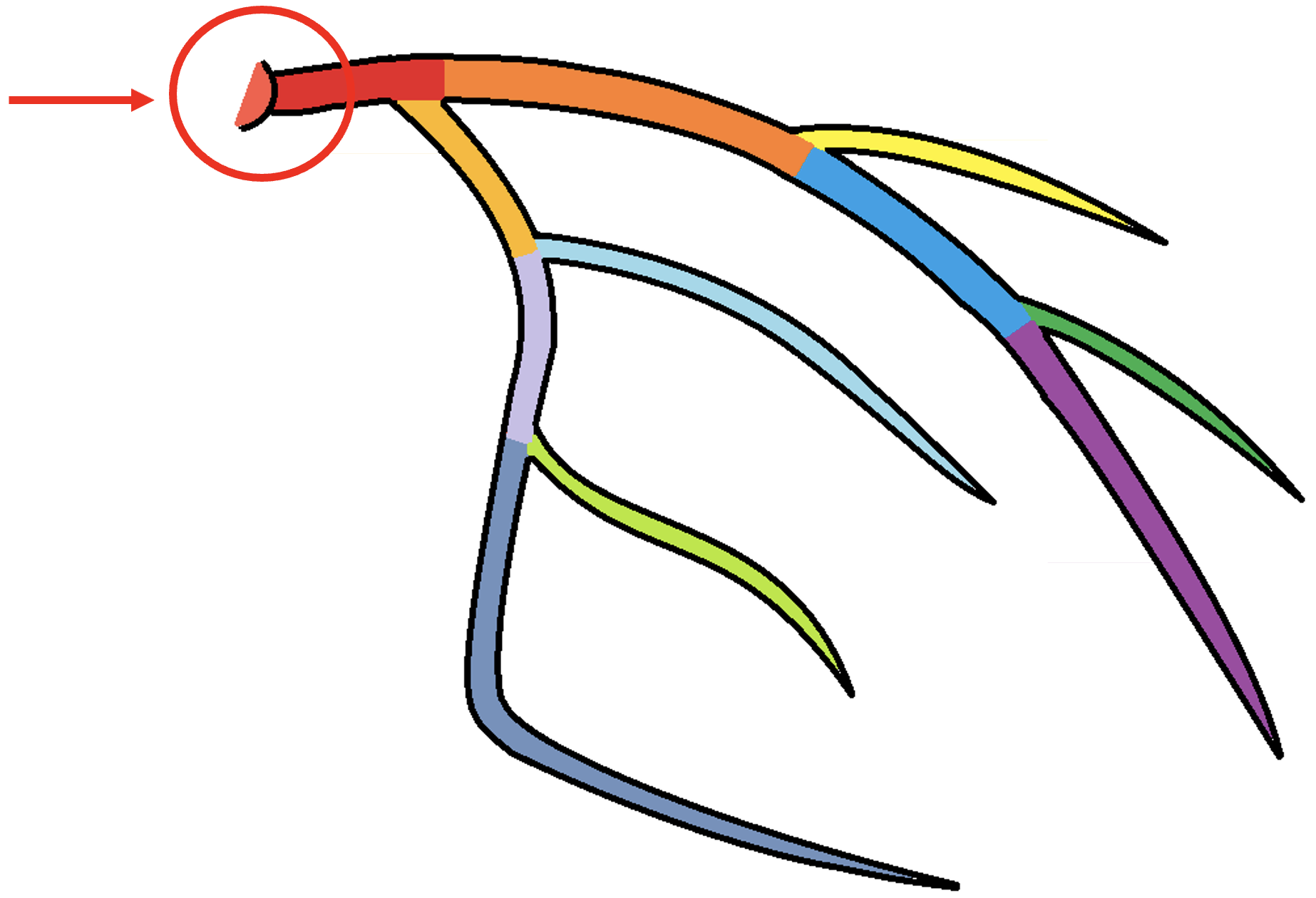

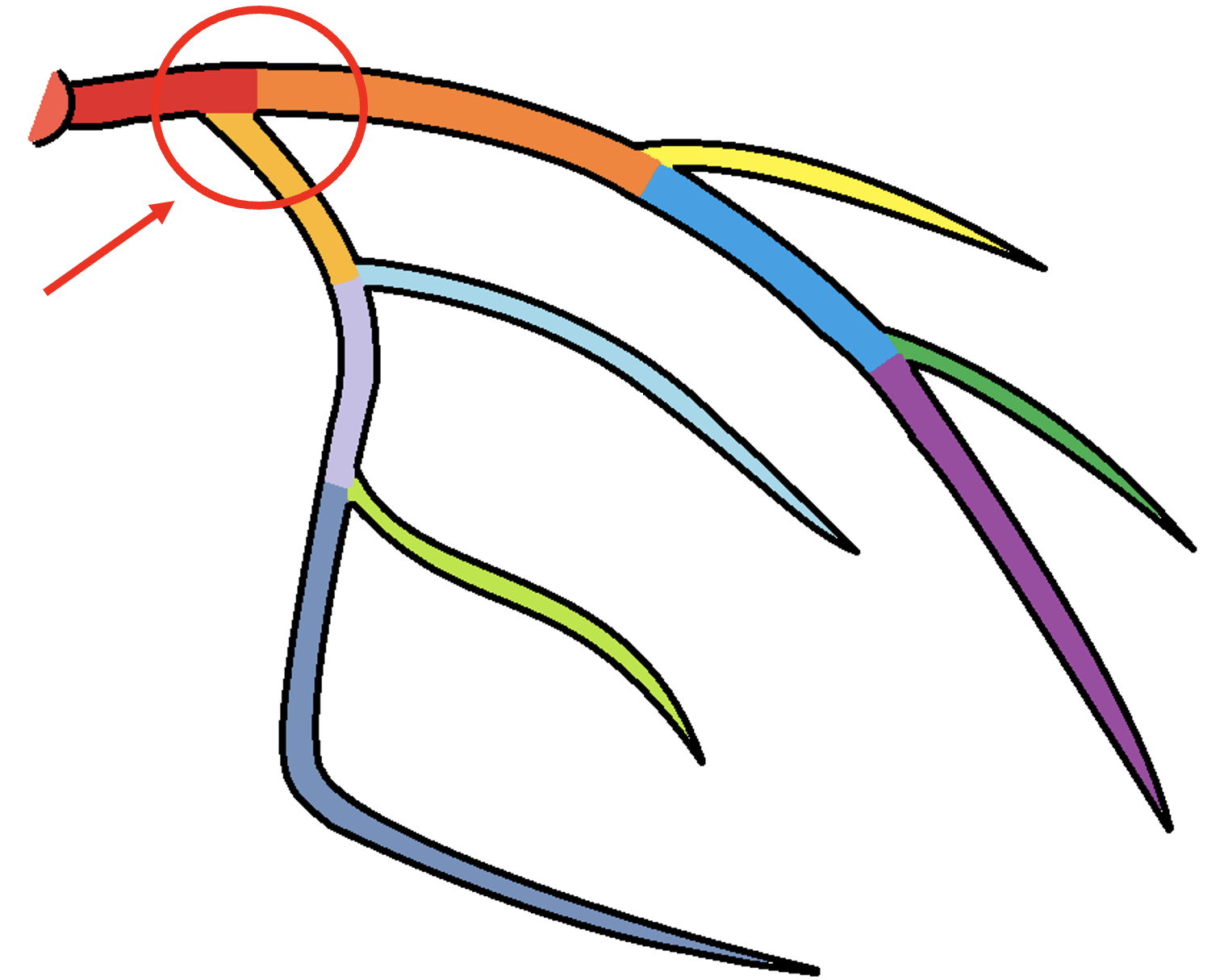

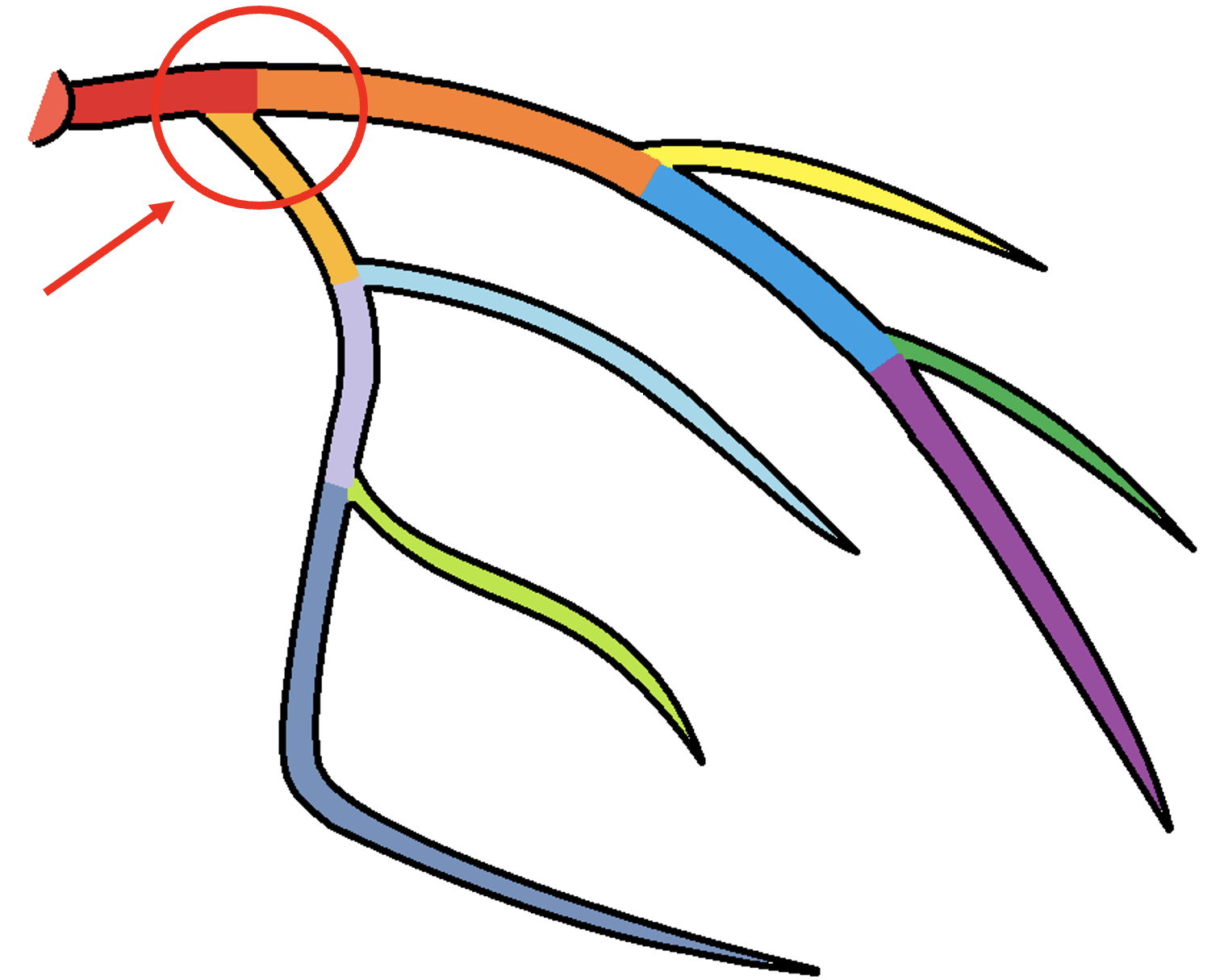

RCAについて

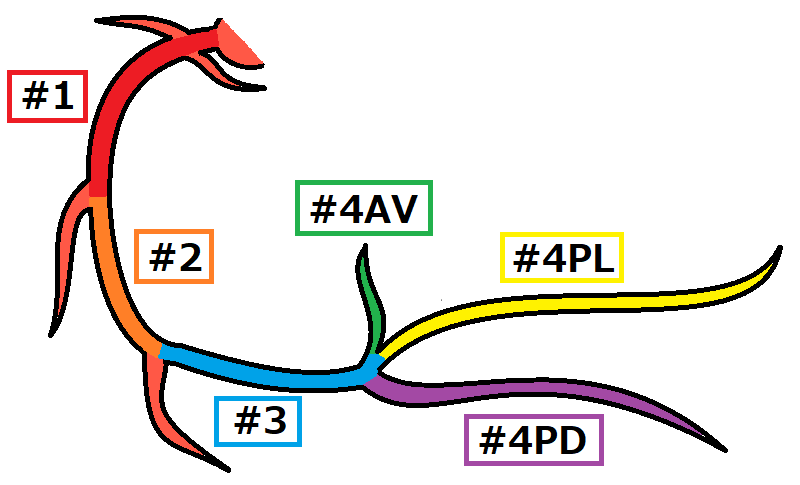

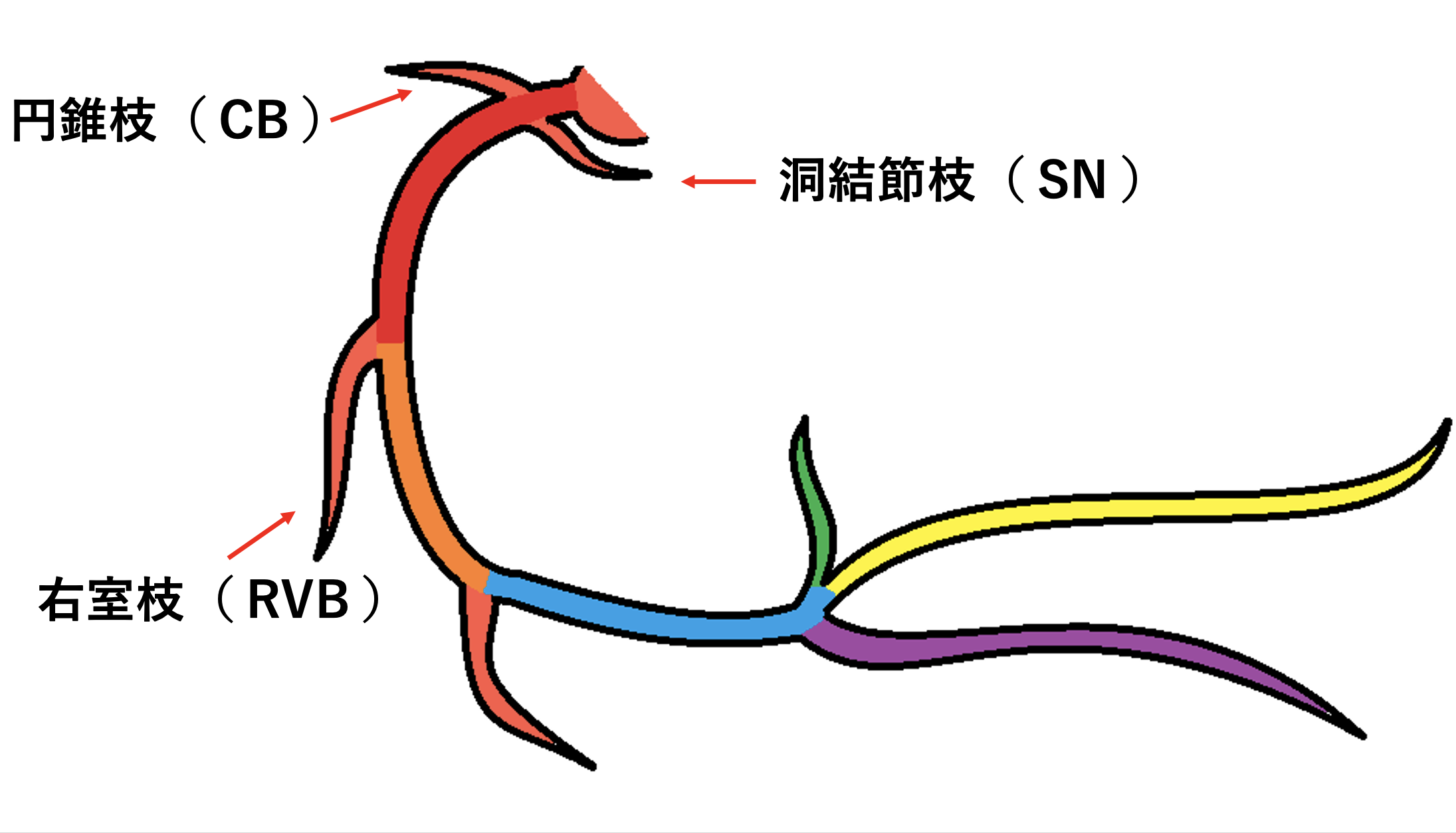

まずはRCAの番号から確認しましょう。

RCAは番号を覚えたら何とかなりそうですが、#4は#4AV、#4PL、#4PDの位置関係を確実に覚えないといけません。

・・・英語で覚えているとその場で判断することも可能ですので、略語と英語はセットで覚えると良いでしょう。

|

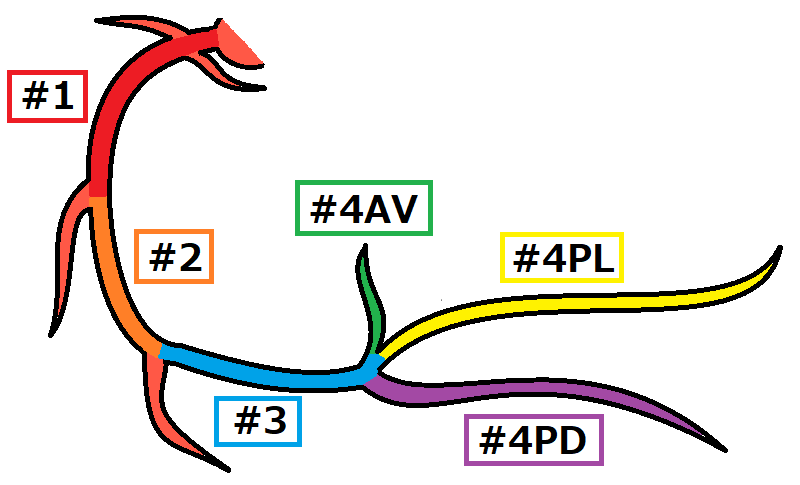

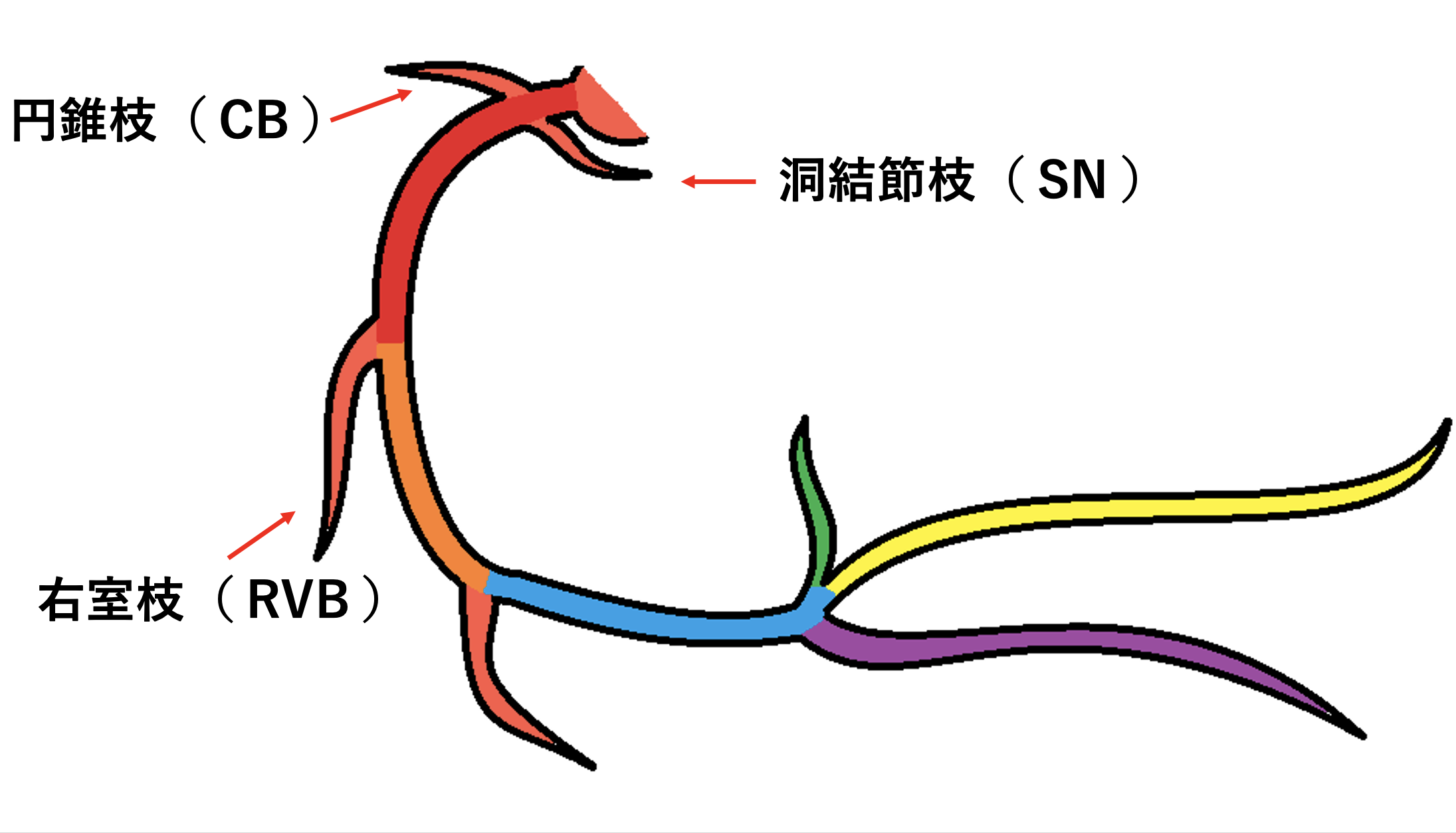

上記の#4の分類まで覚えるのが初歩ですが、PCIを経験していく上で覚えておいた方が良い側枝がいくつかあります。

- 右室枝 RVB:right ventricular branch 【通称:RVブランチ】

- 円錐枝 CB:conus branch 【通称:コーナス】

- 洞結節枝 SNB:sinus node branch 【通称:サイナスノード】

RV branchはPCIの際に、ステントをcrossoverさせるかさせないかでIVUSの解析時に長さ計測に重要なポイントとなります。

また、conusは”anchor balloon technic(アンカーバアルーンテクニック)”でよく利用される血管ですので、覚えておいて損は無いと思います。

SN branchは洞結節を支配している血管ですので、この近辺の梗塞やバルーン拡張で洞結節障害のために徐脈になる原因となる枝ともいえます。

|

角度によってはCBとSNは見え方が違ってくるので注意してください。

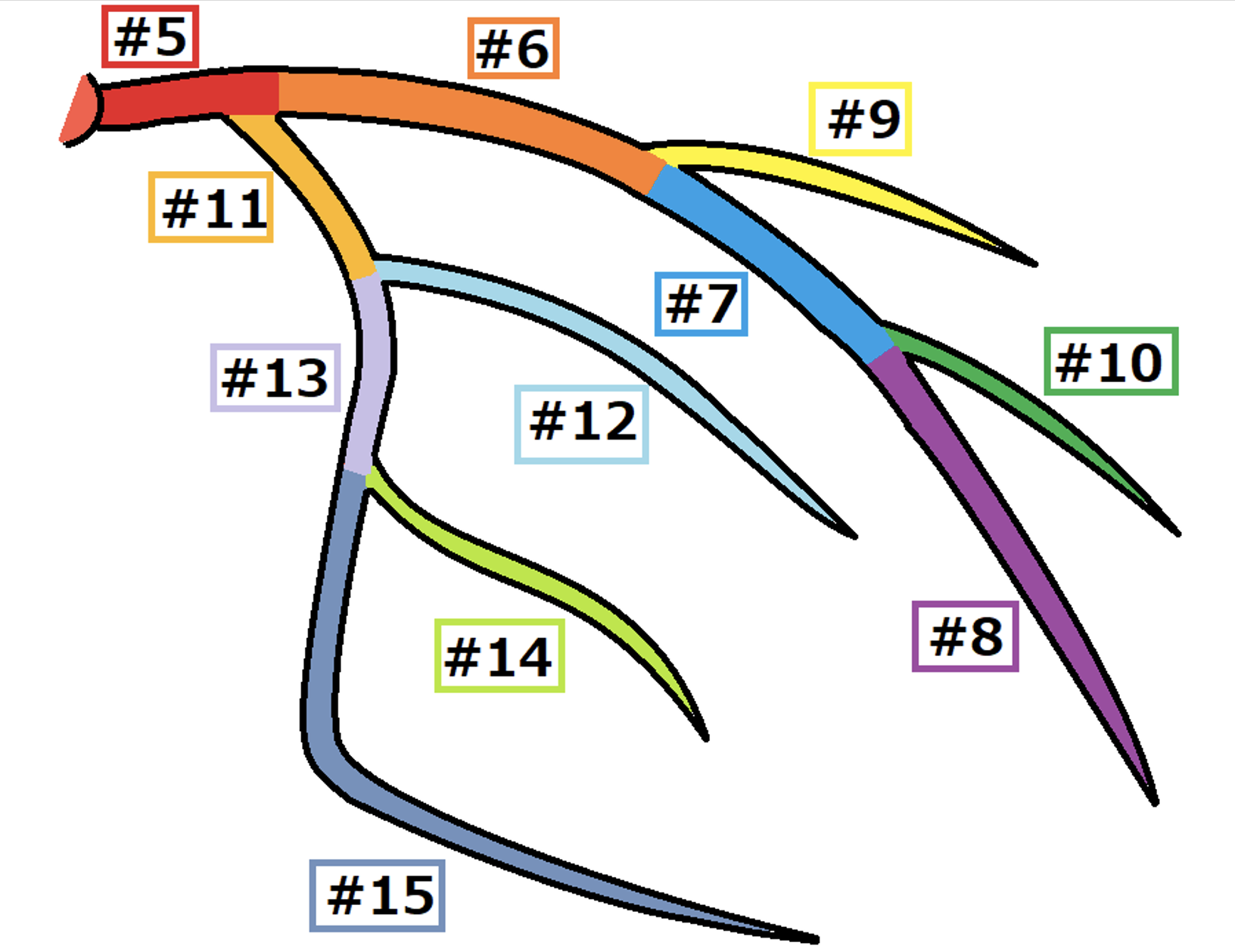

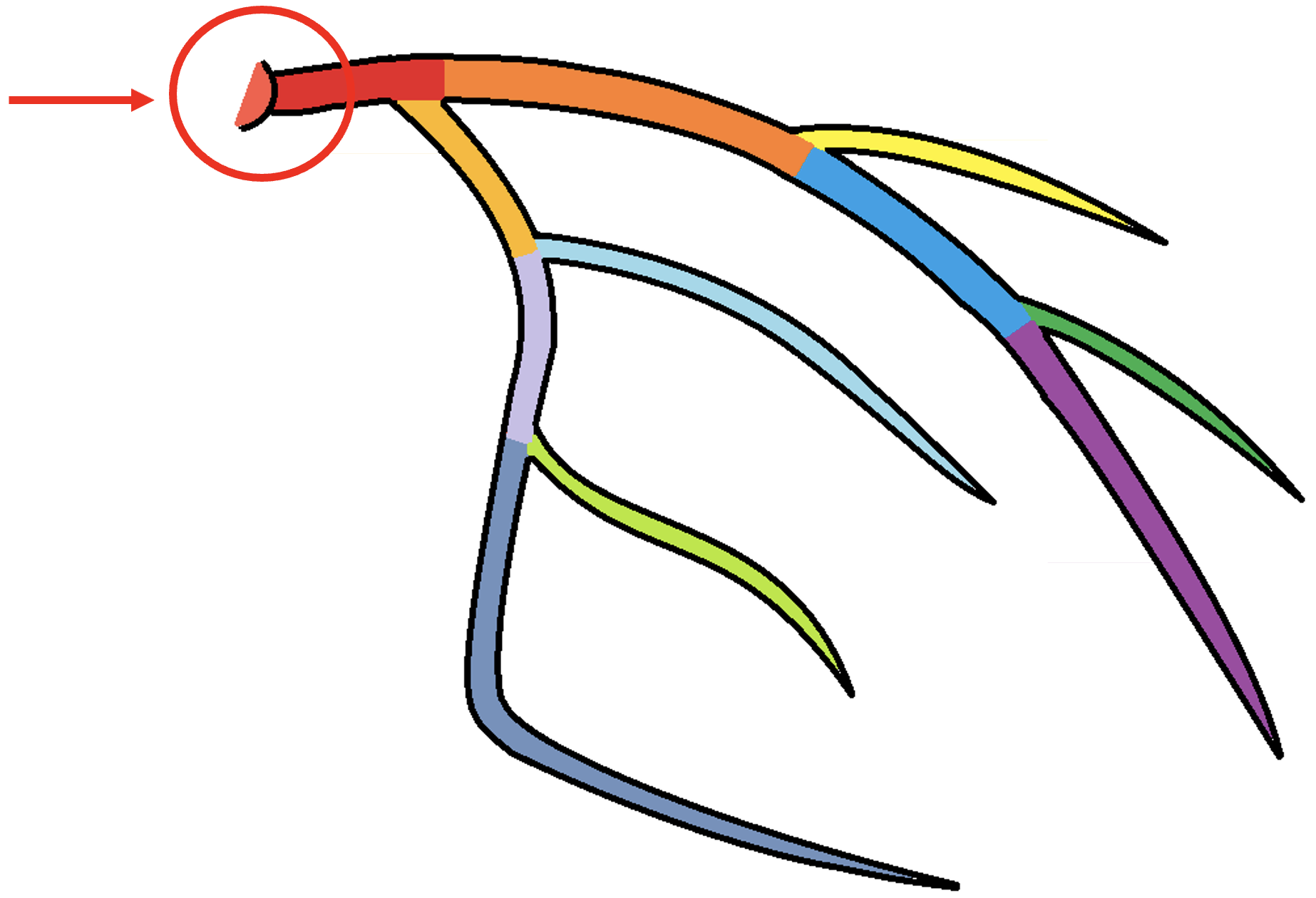

LCAについて

LCAはLMT、LAD、LCxの3本をまず覚えてから、LADとLCxの側枝を覚える流れです。

|

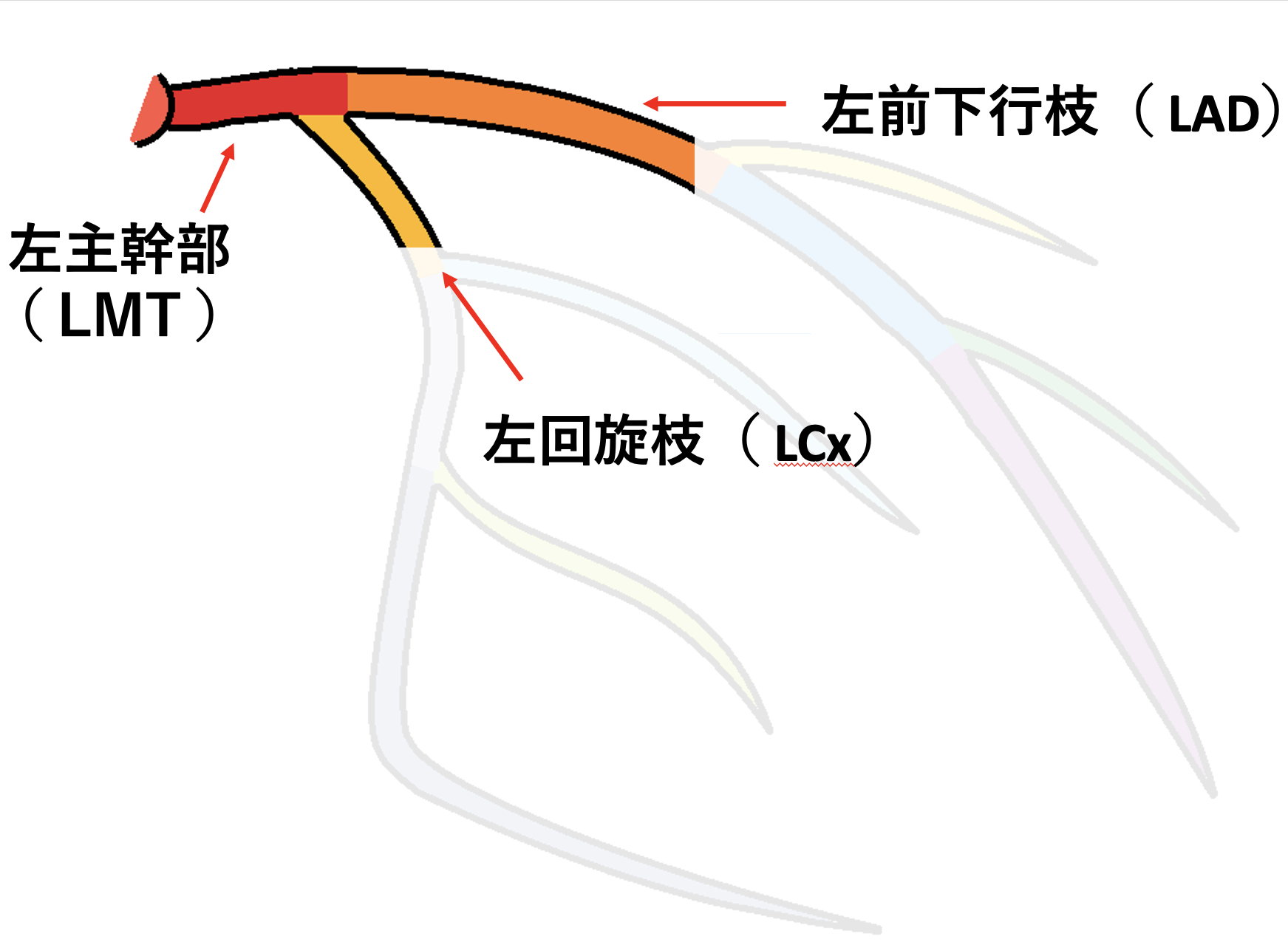

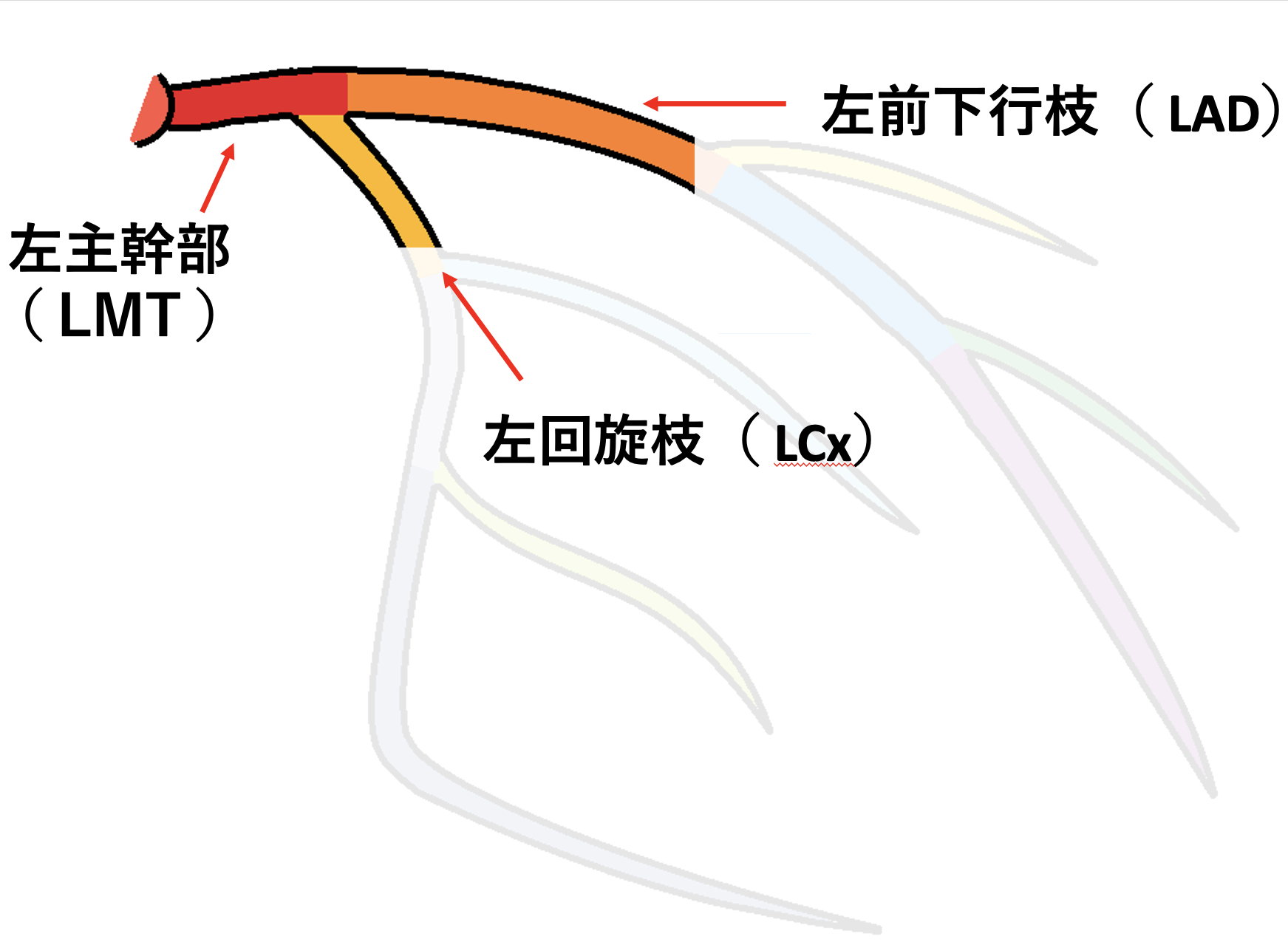

LMT(左主幹部:left main trunk)

冠動脈で一番の要とも言えるのがLMT(左主幹部)ですね。

緊急カテ時のCAGで99%狭窄や閉塞していたら「ひえぇーっ」ってなるやつです。

言うまでもないですが、LMT(#5)はLAD(#6)とLCx(#11)に分岐します。

今回の血管名を覚えることにおいては、LMTで説明すべきことは特にありません。

|

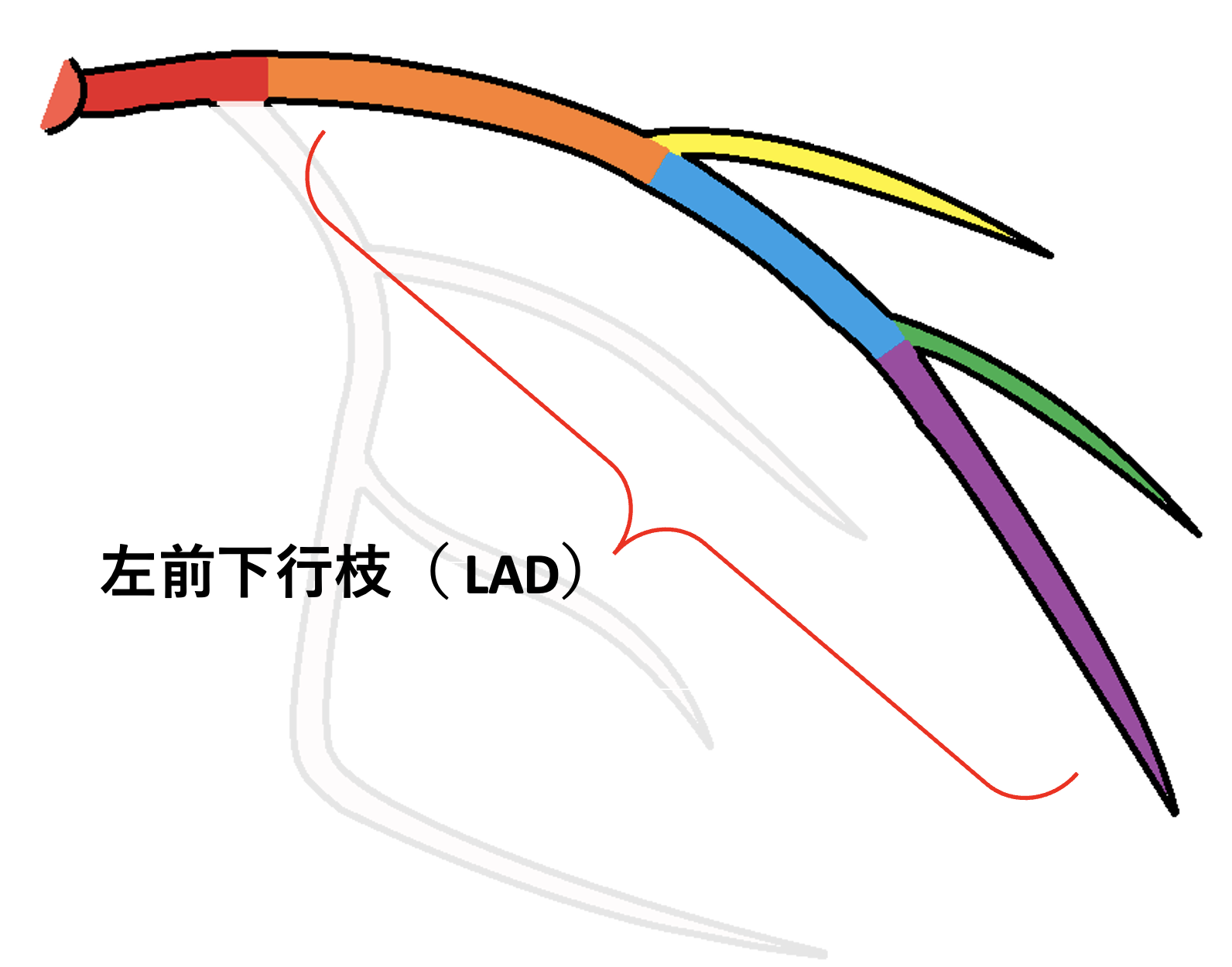

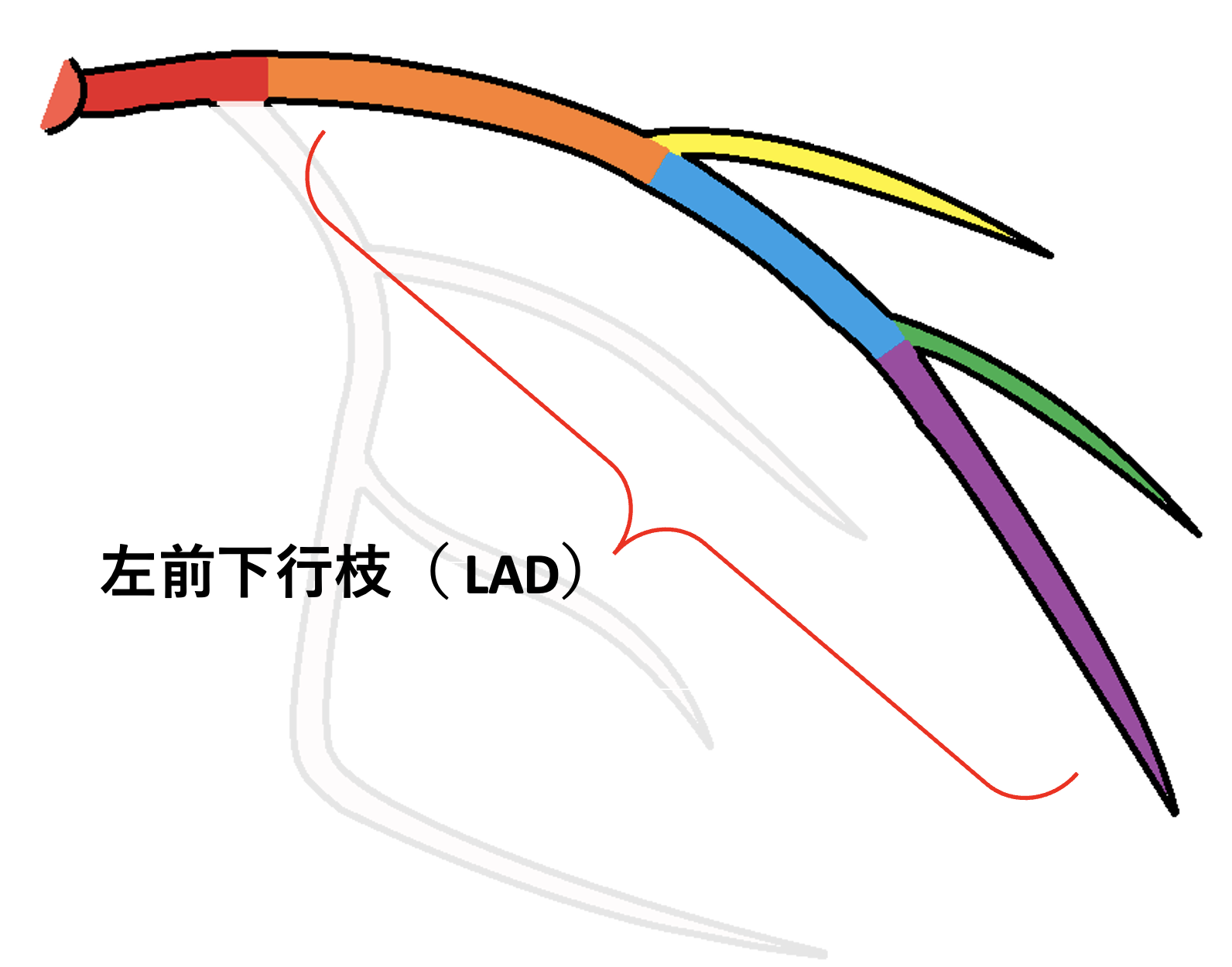

LAD(左前下行枝:left anterior descending branch)

LAD(左前下行枝)はLMTから分岐するLCAの主要血管の一つです。

名称の通り、心臓の前壁を灌流していますが、心尖部と左室中隔も支配領域となっています。

|

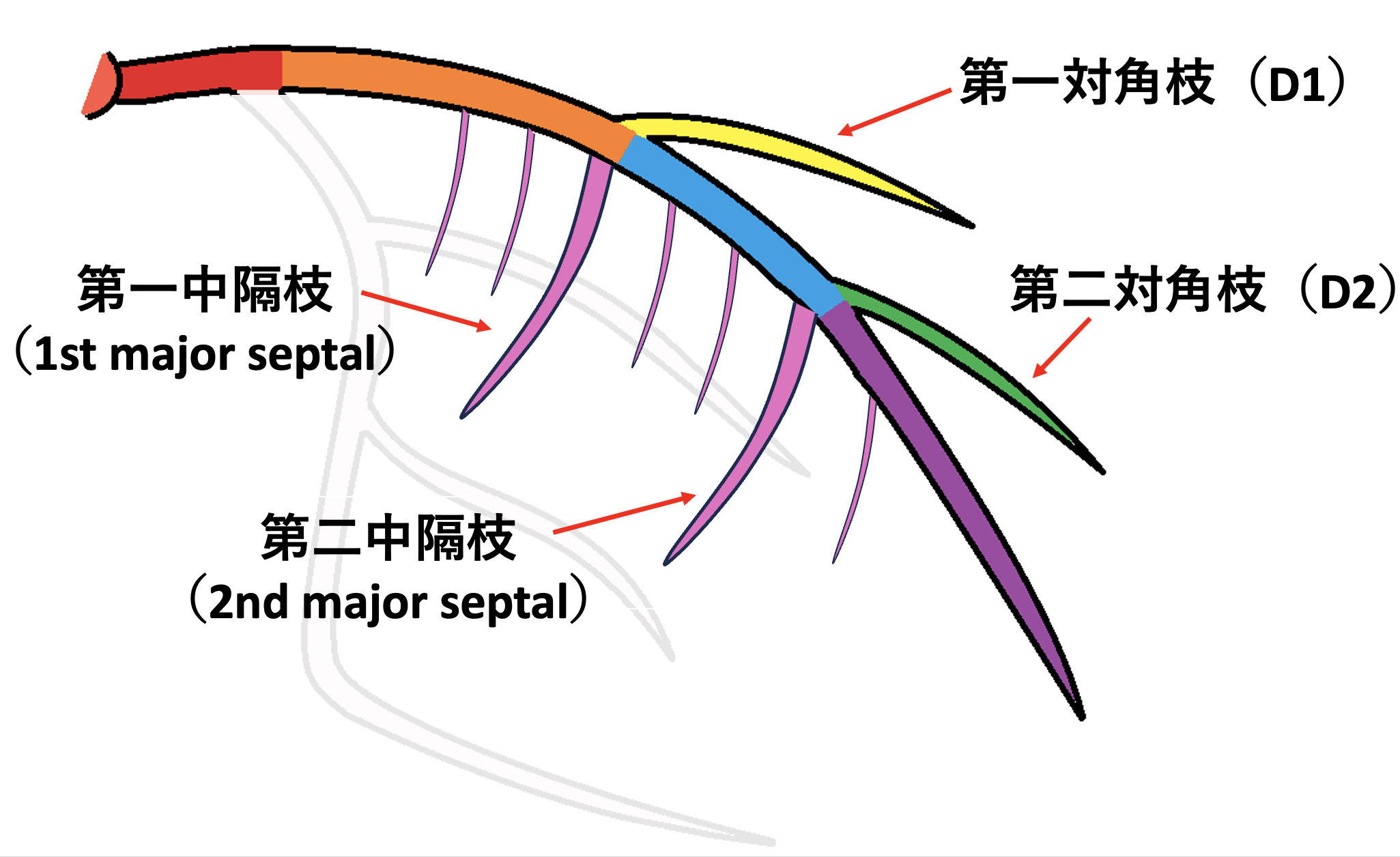

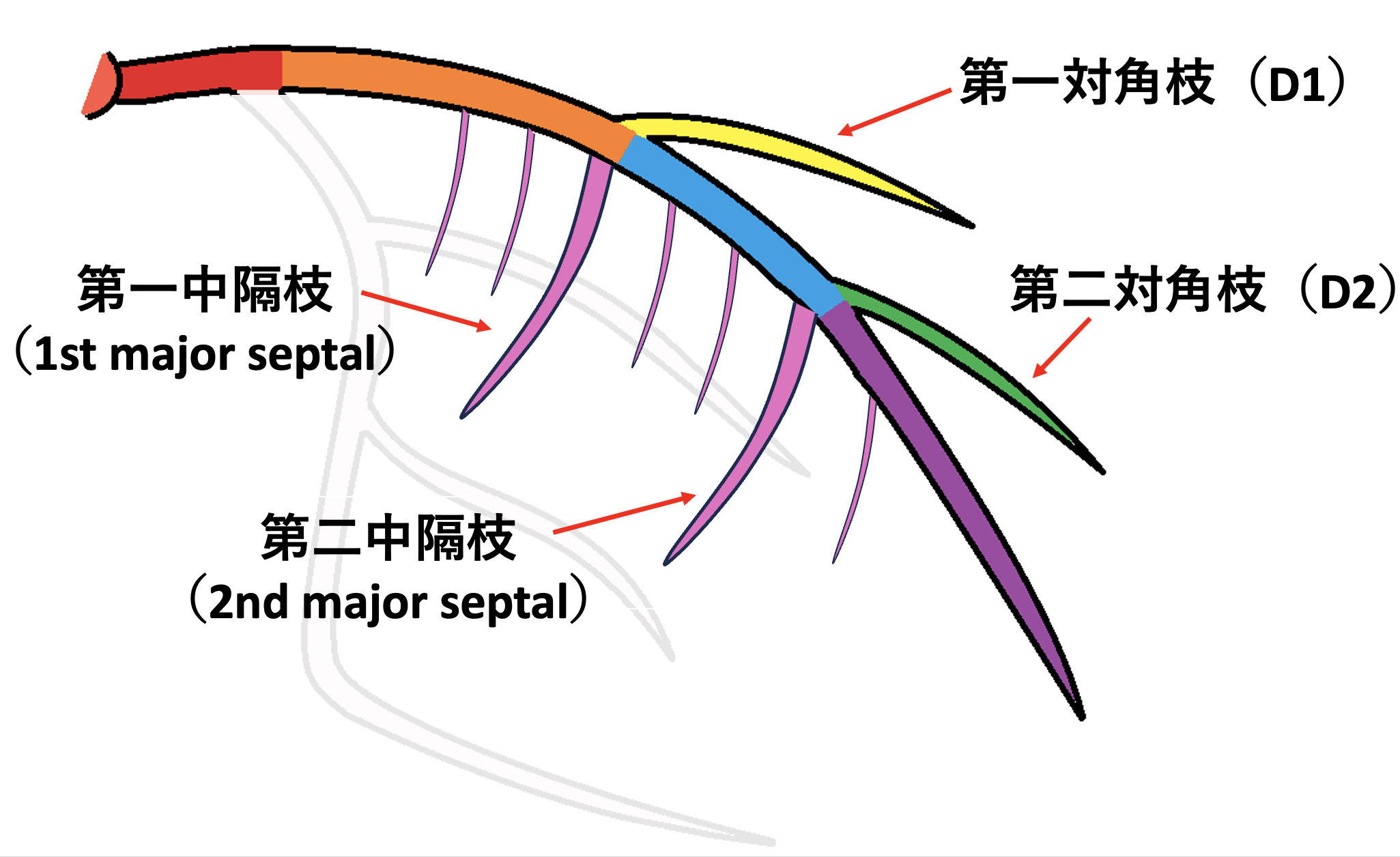

LADで覚えるべき側枝はそんなに多くはありません。

以下の3つで充分・・・というよりも3つしかなくて、3つとも重要です。

- #9 第一対角枝 D1:diagonal branch 【通称:ダイアゴ】

- #10 第二対角枝 D2

- 中隔枝 SB:septal branch, septal perforator branch 【通称:セプタル】

冠動脈の#9、#10はともに対角枝と呼ばれ、通常はD1とD2と呼んでいます。

単に対角枝と言う時は”ダイアゴ“と呼ぶことが多いです。

続いて中隔を栄養している枝が中隔枝ですが、通称”セプタル(septal)”です。

LAD本幹から中隔に向かって細いヒゲのように走行しているのがseptalです。

septalの中でも太いものがあり、最初の太いseptalを”first major septal“、2番目を”second major septal“と呼びます。

D1、D2、first major septal、second major septalはLADのPCIでステントのlanding zoneを決定する際に目印にされる血管であり、IVUSの解析で位置関係を把握する上で重要な側枝と言えます。

|

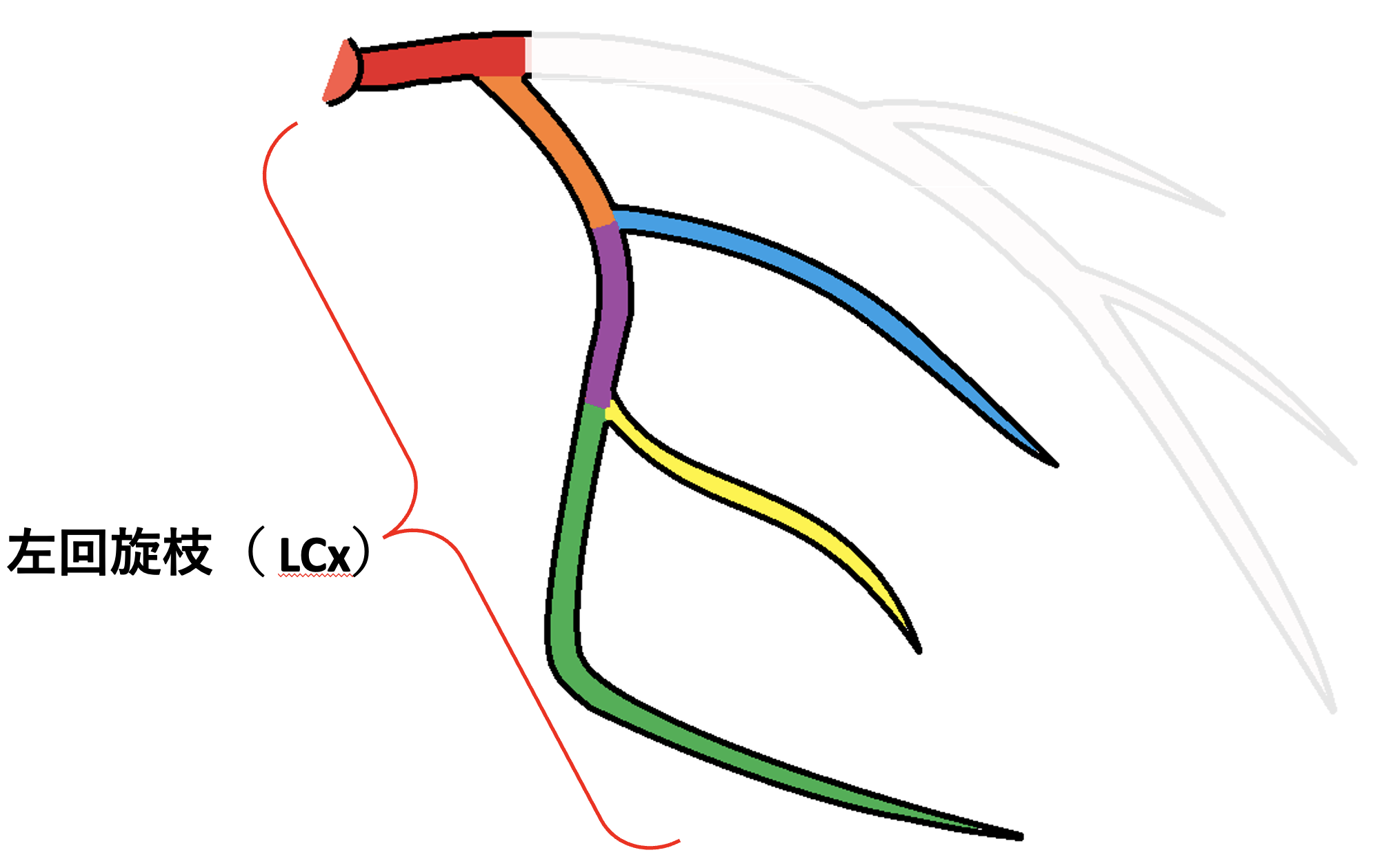

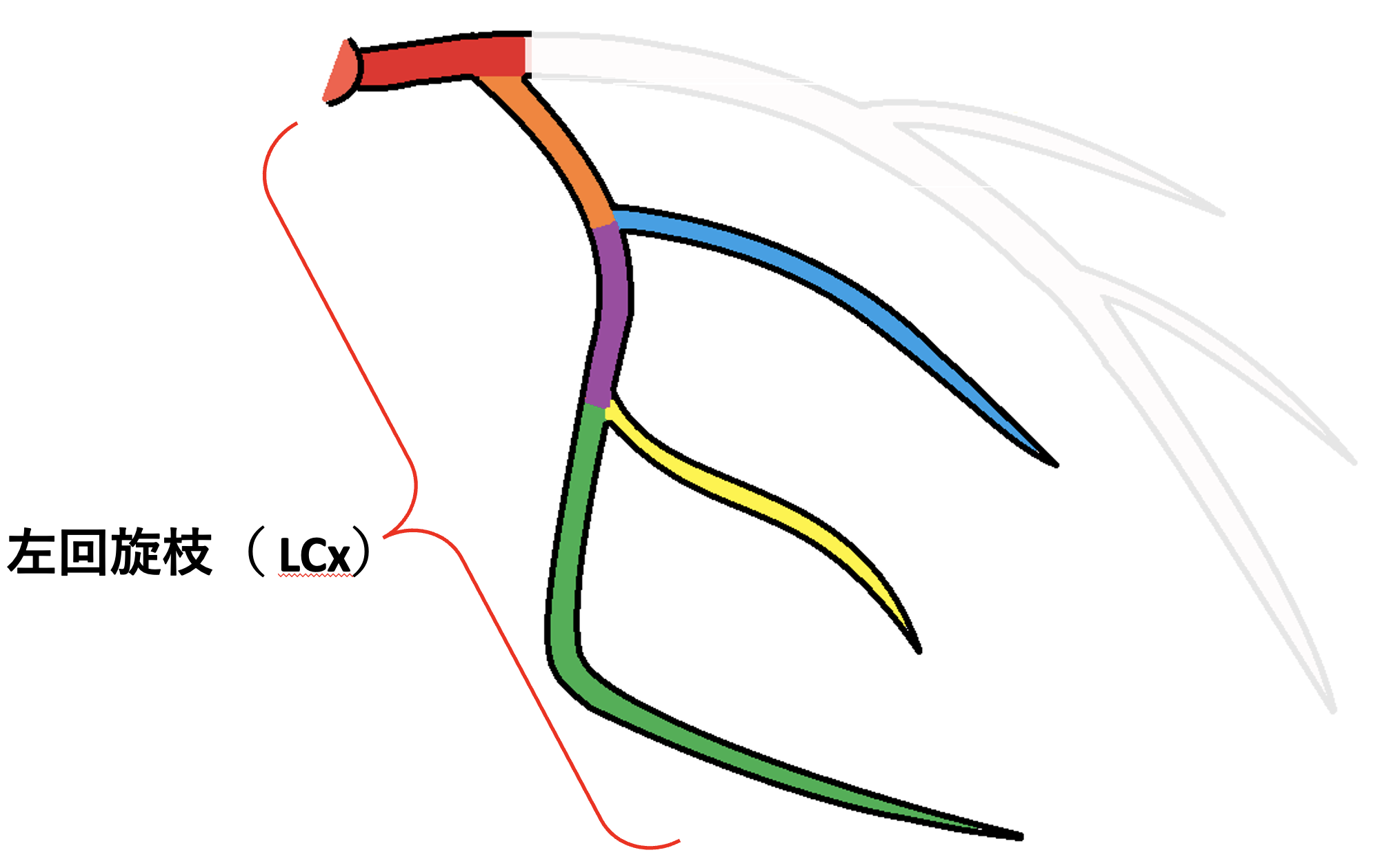

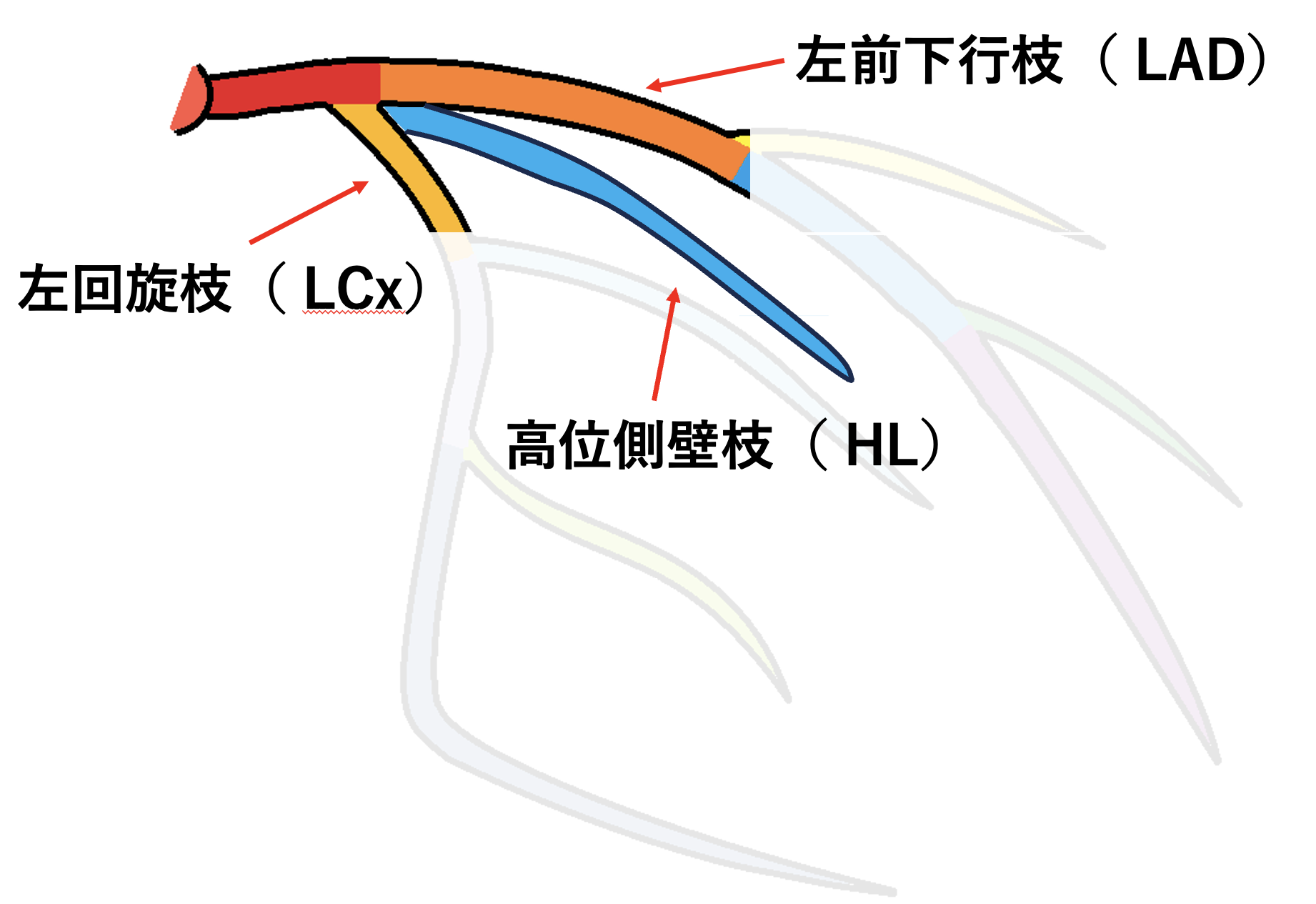

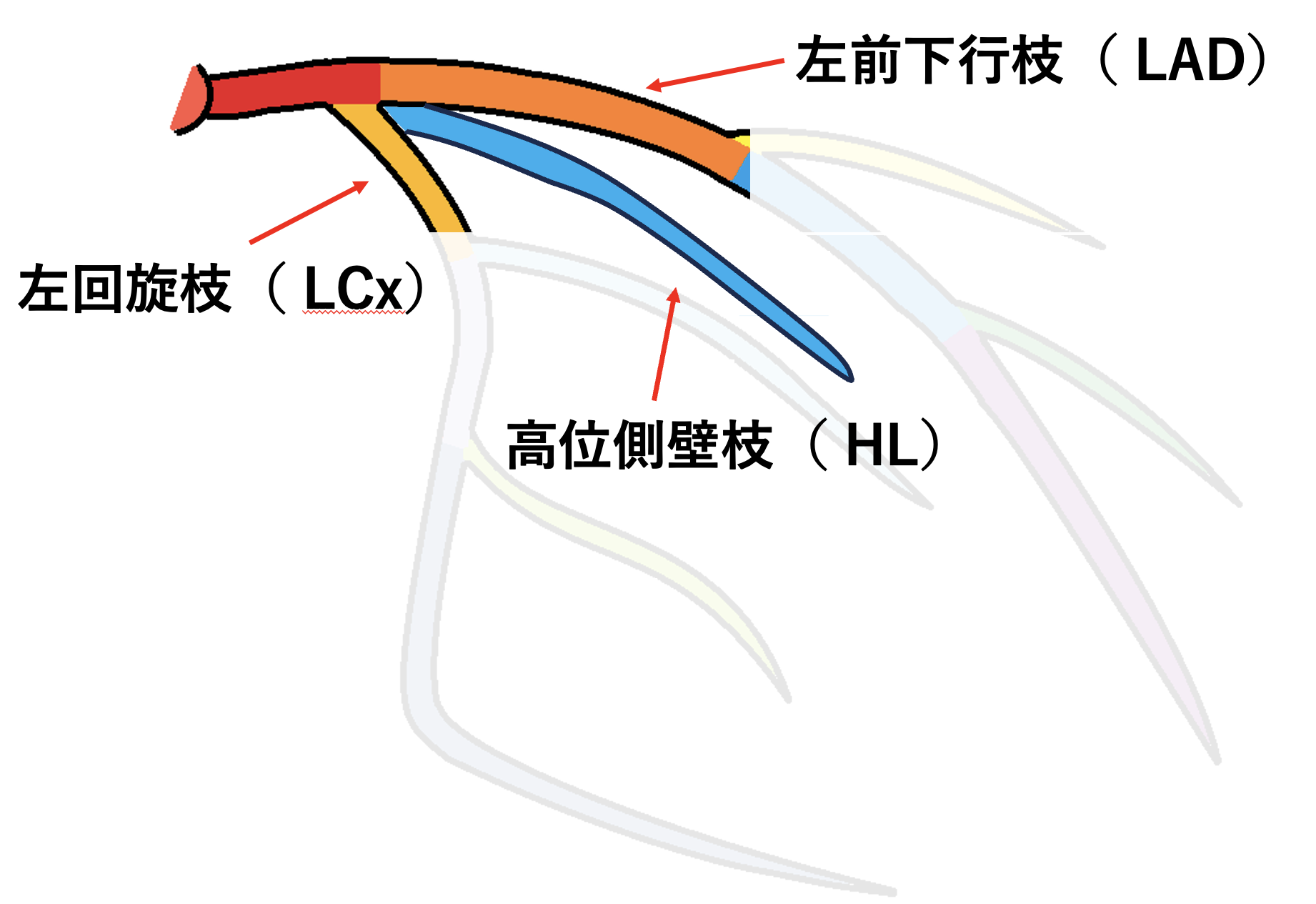

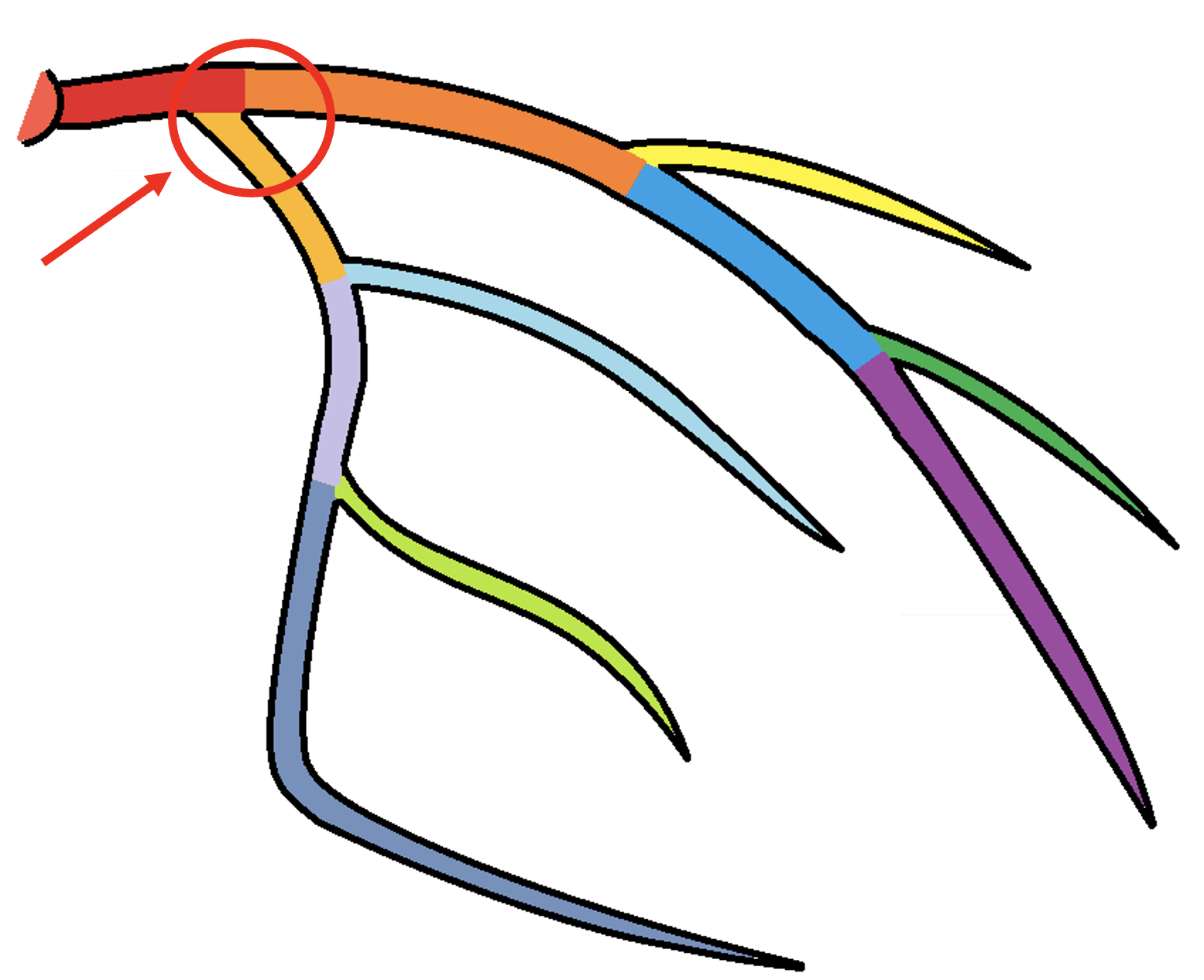

LCx(左回旋枝:left circumflex branch)

LMTから分岐するLCAのもう一つの主要血管がLCx(左回旋枝)です。

私は単に「Cx」と呼んでいますし、”サーカム(circumflexより)”と呼ぶ先生もいます。

名称の通り、心臓の左側を回り込むように走行し、左室側壁と後壁が支配領域となっています。

|

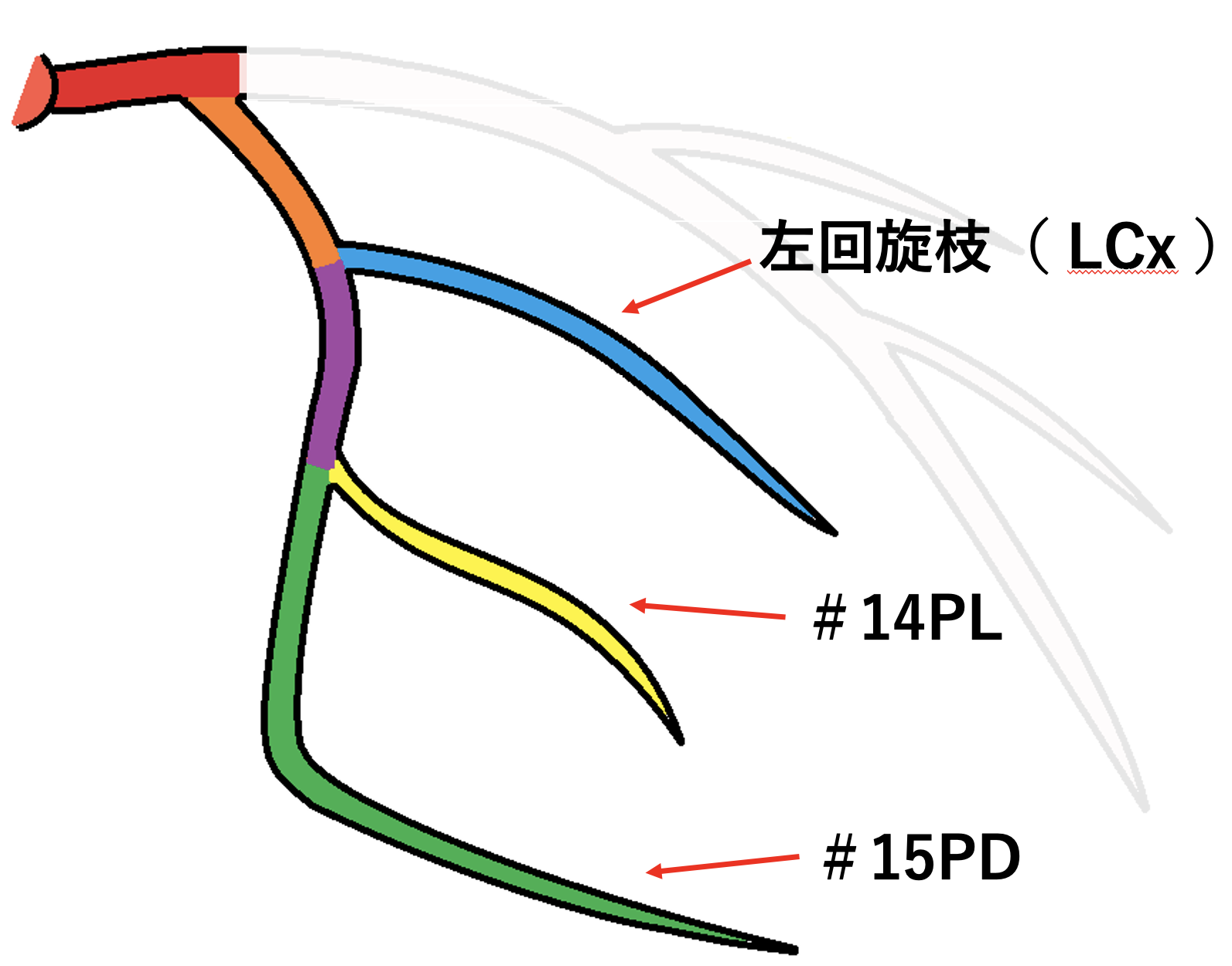

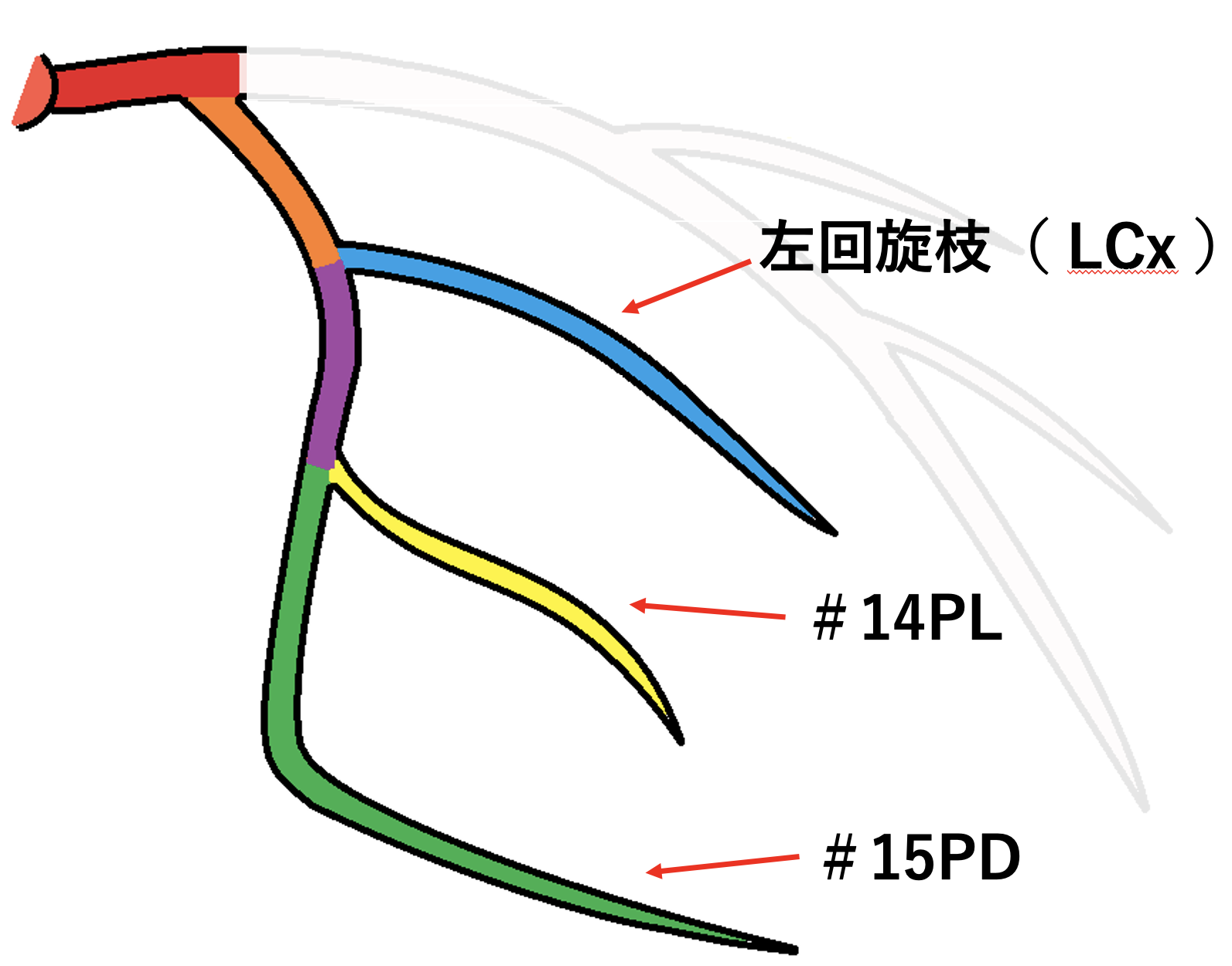

LCxは正直、血管名で覚える必要性は個人的には感じません。

番号が理解出来ていれば問題ないとは思いますが、#12のOM(鈍角枝)さえ覚えれば良いと考えます。

#14がPL、#15がPDということは、#4PL、#4PDの存在があることで困惑する可能性があるので、余裕があればで良いと思います。

- #12 鈍角枝 OM:obtuse marginal branch

- #14 後側壁枝 PL:posterolateral branch

- #15 後下行枝 PD:posterior descending branch

|

さて、LCxに関してはOMだけ覚えれば良いとは言いましたが、1本だけ補足をしておきます。

LADとLCxの間から走行する血管を高位側壁枝(HL:high lateral branch)といい、20%の方にこのHLが存在していると言われています。HLは通称「ハイラテ」と呼んでいます。

HLはLMTから3本分岐しているように観察されます。

余談ですが、海外ではHLを「ramus intermedius artery」と呼ばれており、”ラムス(ラームス)”でも良いです。

このHLは、意外にも参考書にもなかなか掲載されておらず、AHA分類でも分類されていません。

少しでもLAD側から分岐すればD1に、LCx側から分岐すればOMと判断されます。

特にOMとの判断が難しく観察される場合もあり、「先生、そのHLっぽく見えるのはHLかOM(#12)どちらでしょうか?」と質問することもあります。

HLに狭窄があり、支配領域が広そうだったり症状がある場合はもちろんPCIをします。

|

その他知っておくと良い単語

coronary関係で覚えておくと良い単語も紹介しておきたいと思います。

os(CO:coronary ostium)

冠動脈の入口部はostium(オスチューム)と言います。

単に”os(オス)“と呼ぶこともあります。

「LMのos狭窄無かった?別の角度見せて!!」

「osのstentどう?出てる?just置き出来ている?」

・・・という感じでしょうか。

|   |

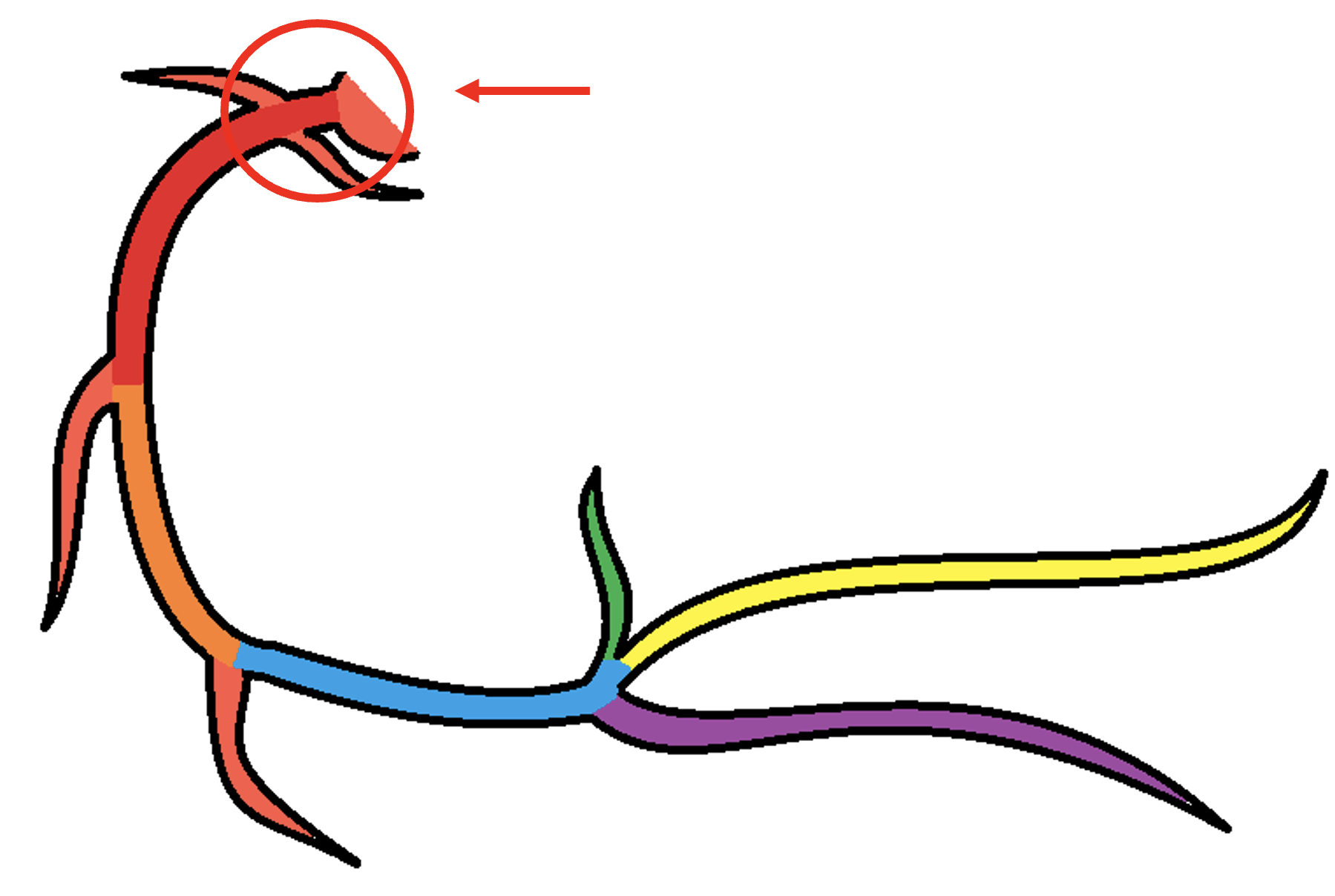

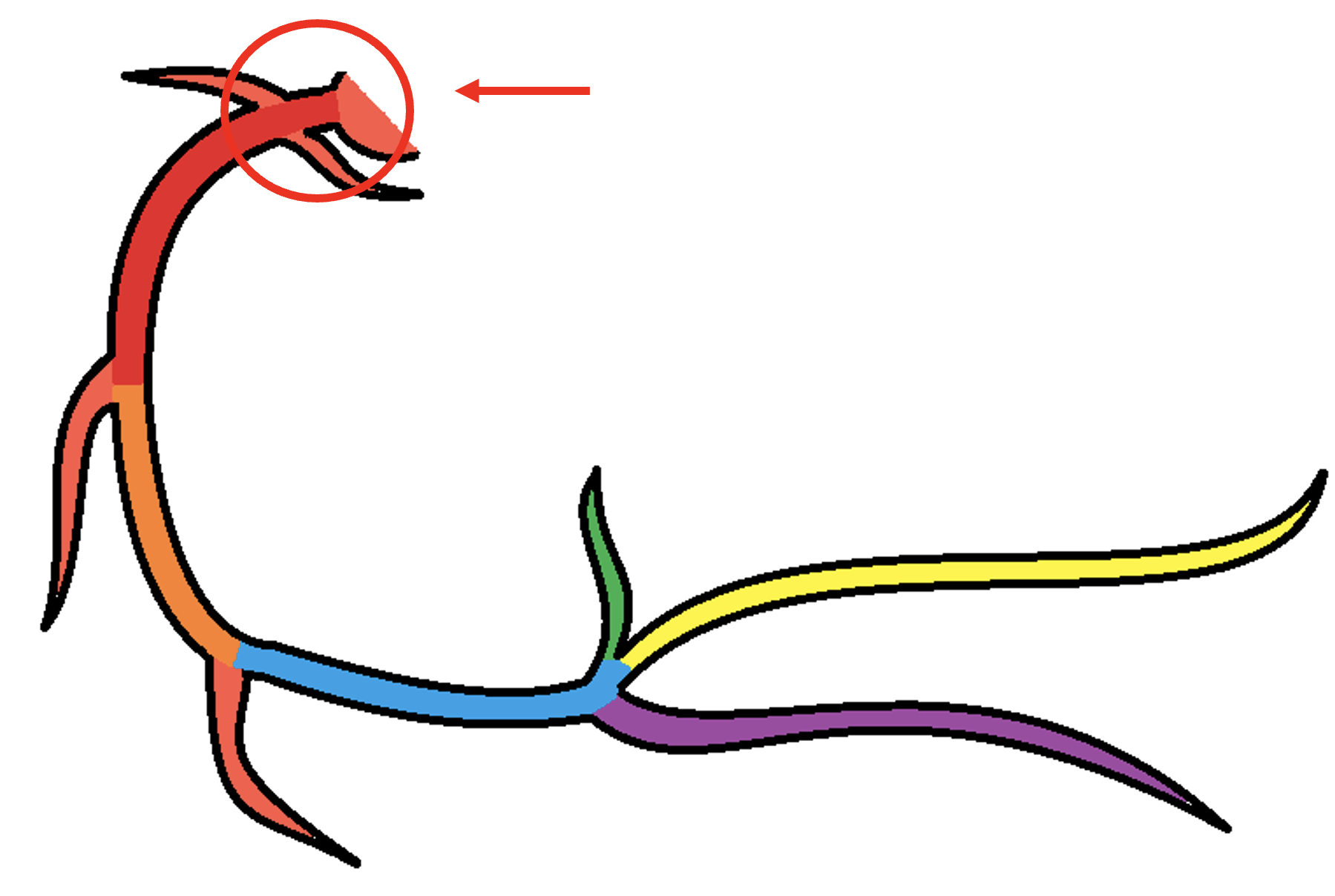

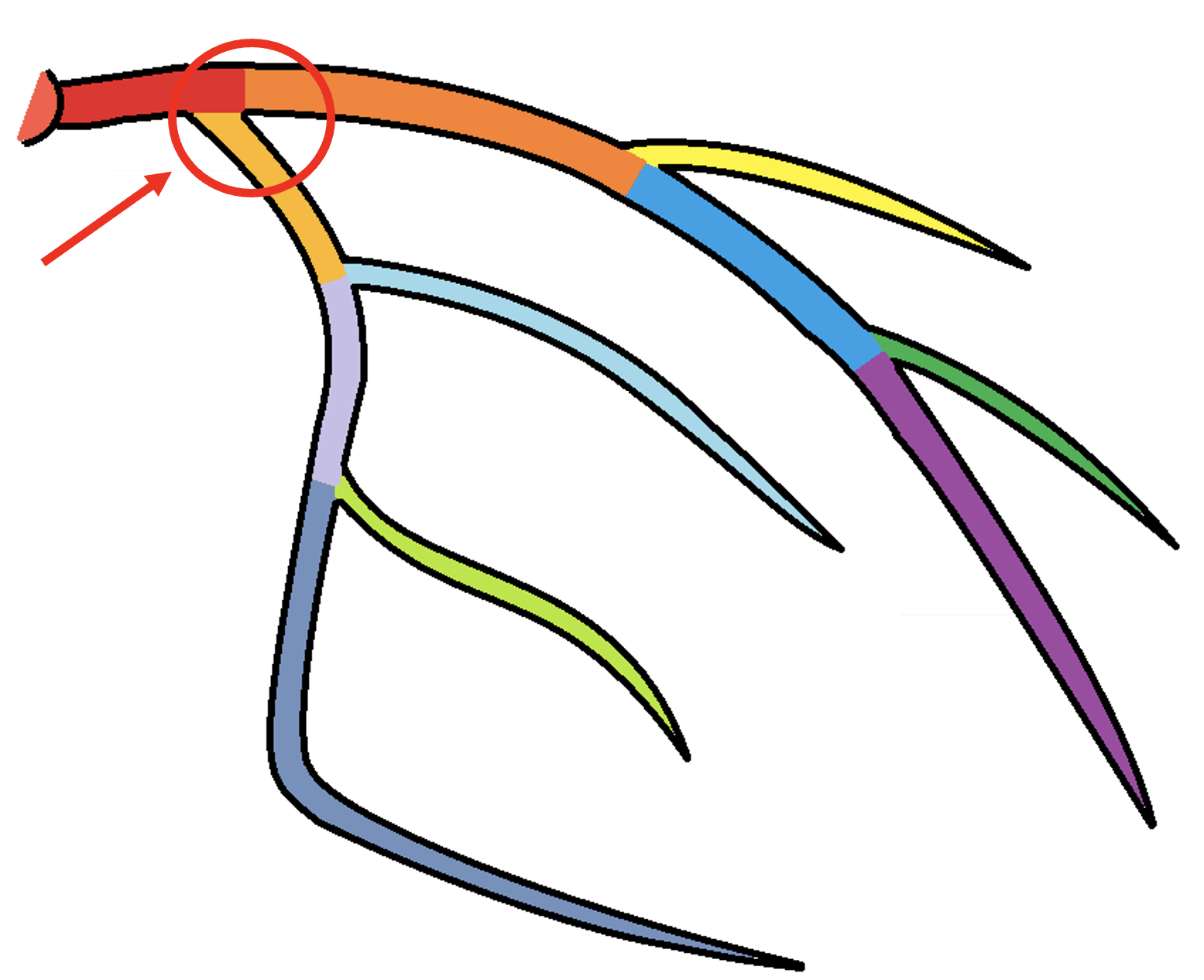

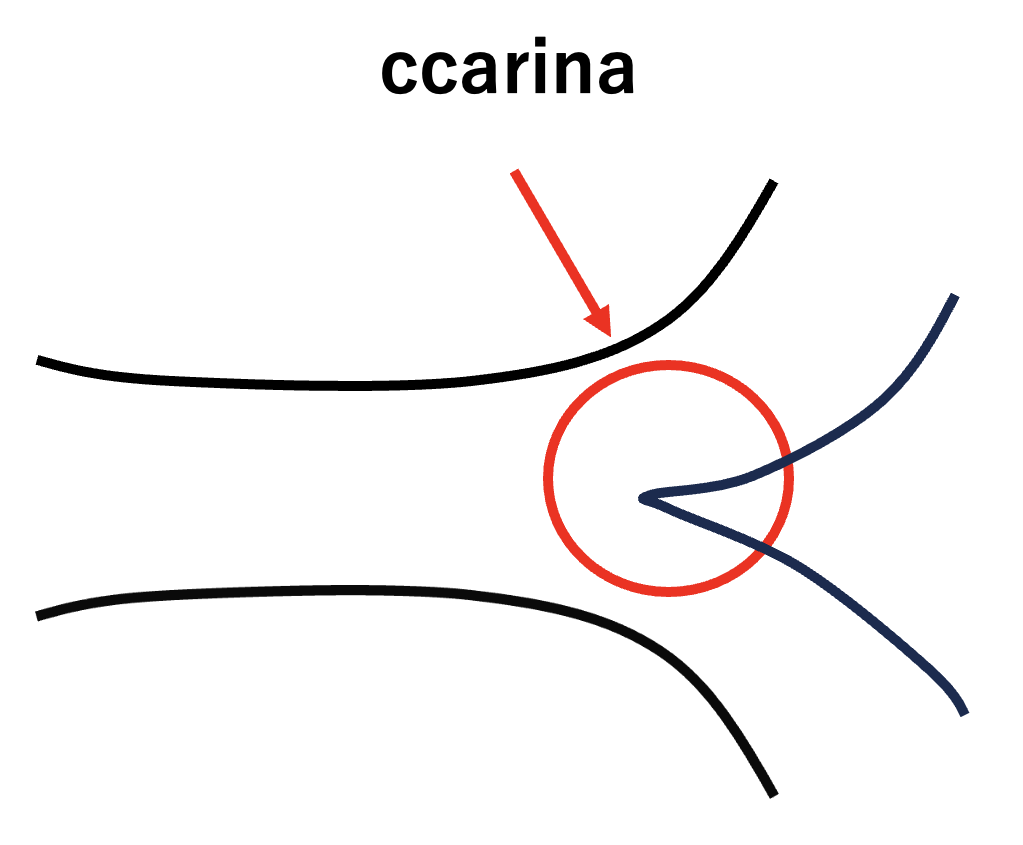

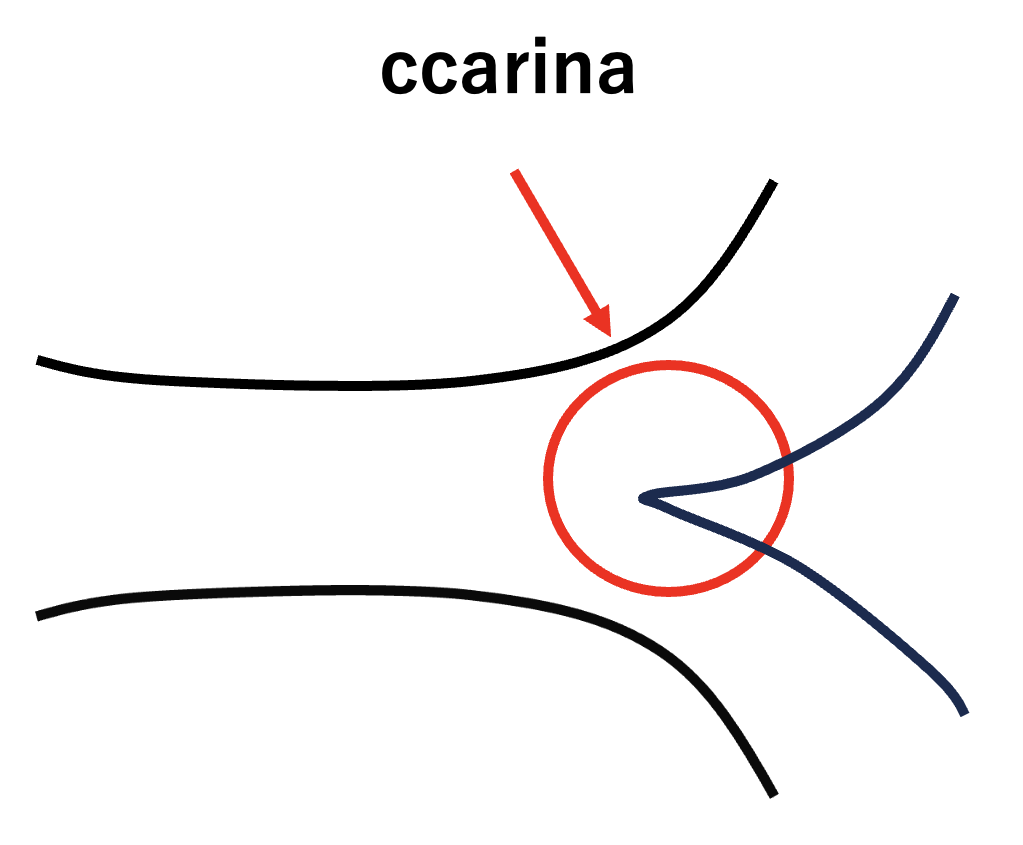

カリーナ(carina)

カリーナ(carina)とは分岐部分のことを示します。

balloonやstentで「carina shift」をしないかどうかは重要です。

次のbifurcationと混同しないように注意してください。

|

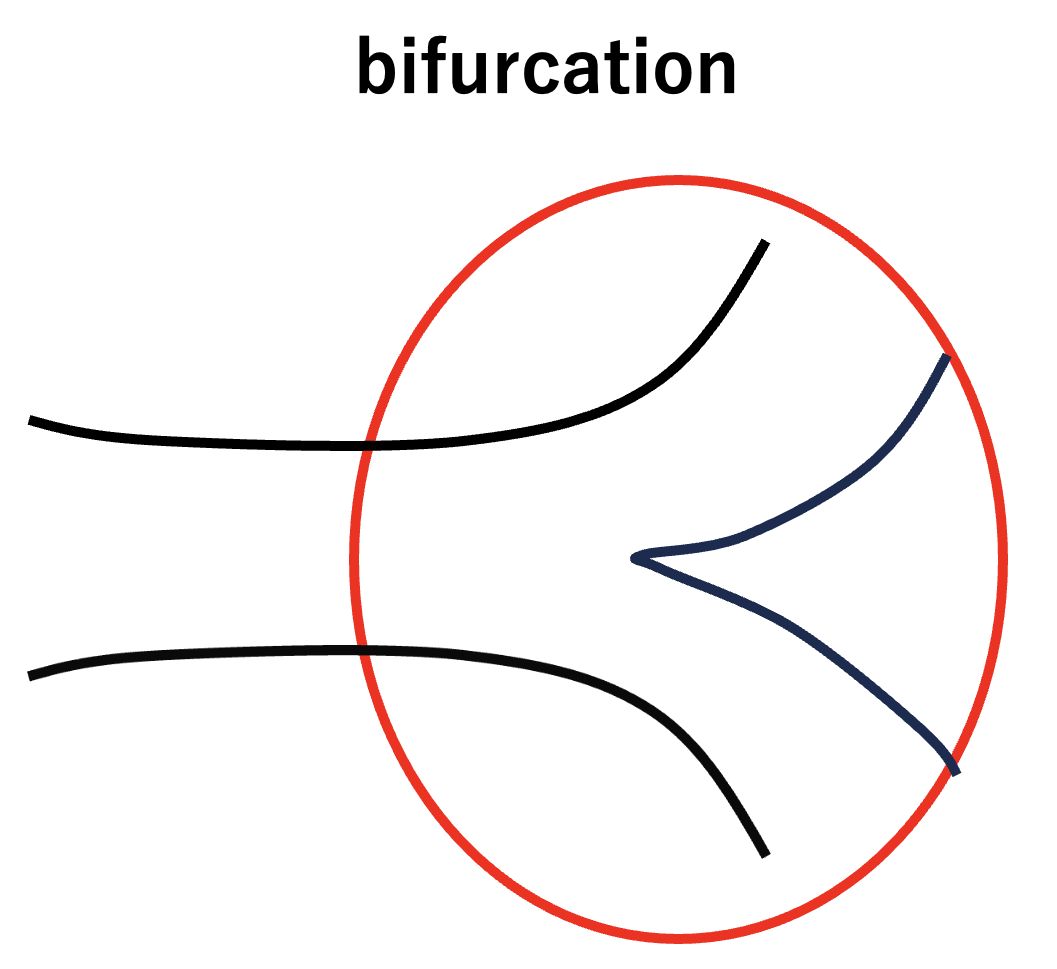

bifurcation(perforator)

bifurcation(バイファケーション)は血管の”分岐“のことを示します。

|

・・・「いやいや、上2つの画像はほぼ同じじゃねーか」と言うツッコミがありそうですね。

carinaとbifurcationのイメージ比較画像を示しておきます。

carinaは分岐している・・・言わば”突起部分“のことを示しますが、bifurcationは分岐自体を示しますので、混同しないようにしていください。

|   |

まずはこの3つを覚えてください。

さいごに

以上で冠動脈の名称を覚えるという内容でした。

2つの記事で冠動脈の番号と名称・・・と心カテ業務の”基本のキ”説明してきました。

ここから心カテ業務に役立つ知識を展開していけたら良いなと思っています。

コメント