これまでにPE(単純血漿交換)やレオカーナについて執筆しました。

お陰様で沢山の方に読んでいただけて、大変嬉しく思います。

アフェレシス領域の中には様々な種類の治療方法があり、まだまだ説明しきれていません。

今回は血漿吸着療法(PA:plasma adsorption)についてまとめていきたいと思います。

血漿交換療法(PE)

レオカーナ

血漿吸着療法(PA:plasma adsorption)とは

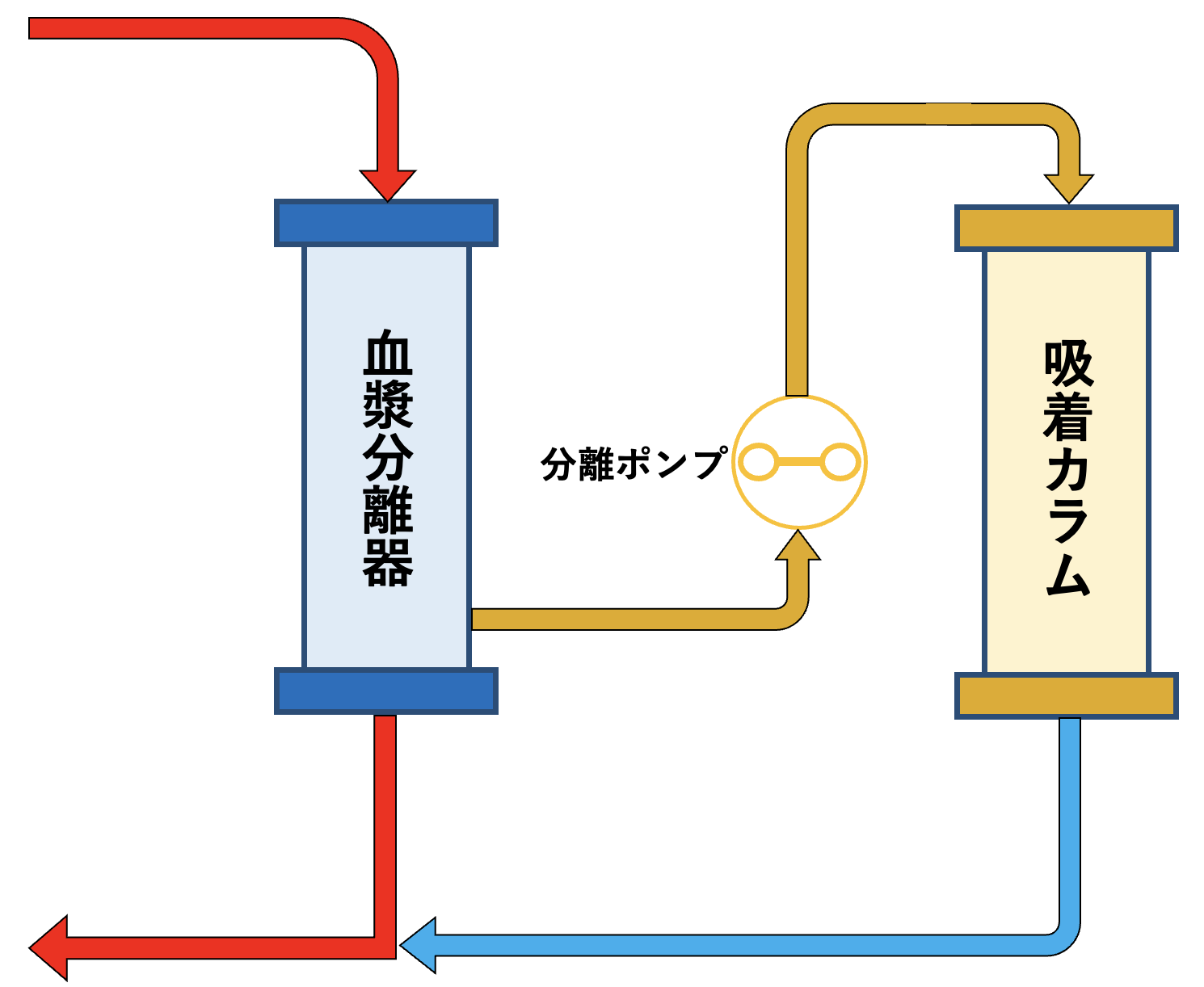

血漿吸着療法(PA:plasma adsorption)は、血漿分離器で分離された血漿を吸着カラムへ通過させて、病因物質を特異的かつ選択的に除去するアフェレシス療法となります。

PAは吸着カラムを通過した血漿を破棄せずに患者へ戻すというところはPEと異なるところですね。

病因物質を吸着させて患者へ戻すだけですので、置換液は不要となります。

|

PAの種類

PAは吸着対象の物質によって、別の名前で呼称されることがあります。

・・・といっても3つだけですので難しくないです。

- 免疫吸着血漿交換療法(IAPP:immunoadsorption plasmapheresis)

- LDL吸着(LDL-A:LDL-apheresis)

- ビリルビン吸着

上記を見て思うところがあるかもしれませんが、IAPPとLDL-Aがビッグネーム過ぎて、ビリルビン吸着が霞んでいるように感じられます。

3つとも、わざわざ”PA”ということは少なく、”IAPP”や”LDL-A”または”LDL吸着”と呼ばれています。

・・・ビリルビン吸着は症例数がほとんどないのですが、やはり”PA”ではなく”ビリルビン吸着”と呼ばれていると思います。

Moegi

MoegiIAPPやLDL-Aは単体で重要なアフェレシス治療ですので、単独の記事を準備します。

ですので、今回は要点のみを説明します。

適応疾患とカラムの種類

適応疾患とカラムの種類についてまとめます。

カラムはDHP(direct hemoperfusion:直接血液灌流法)またはHA(hemoadsorption:血液吸着療法)も含めていくつか存在しますが、似たような名称のカラムが販売されているため、覚えにくいところはあります。

適応疾患はある程度グループ分けされていますので、比較的覚えやすいと思います。

- ギラン・バレー症候群(GBS)

- 重症筋無力症(MG)

- 多発性硬化症(MS)

- 視神経脊髄炎(NMO)

- 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(CIDP)

- 全身性エリテマトーデス(SLE)

- 悪性関節リウマチ(MRA)

- 家族性高コレステロール血症(FH)

- 閉塞性動脈硬化症(LEAD, ASO)

- 巣状糸球体硬化症(FSGS, FGS)、膜性腎症、微小変化型ネフローゼ症候群

- 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法

- 高ビリルビン血症, 高胆汁酸血症(劇症肝炎, 術後肝不全によるもの)

【IAPP】

- イムソーバ TR-350(Immusorba TR, 旭化成メディカル)

- イムソーバ PH-350(Immusorba PH, 旭化成メディカル)

- セレソーブ(Selesorb, カネカメディックス)

【LDL-A】

- リポソーバ(Liposorber, カネカメディックス)

【ビリルビン吸着】

- プラソーバ BRS-350(Plasorba BRS, 旭化成メディカル)

- メディソーバBL(Medisorba BL, 川澄化学工業) ※プラソーバBRSのOEM製品

これより各治療法について簡潔に説明していきます。

詳細な内容については各治療法ごとに記事を執筆しますので、そちらをご参照いただければ幸いです。

免疫吸着血漿交換療法(IAPP:immunoadsorption plasmapheresis)

IAPPは適応疾患を見ていただけたらお分かりになると思われますが、自己免疫疾患が適応疾患となり、原因となる病原性抗体や免疫複合体、リウマチ因子を吸着除去する治療です。

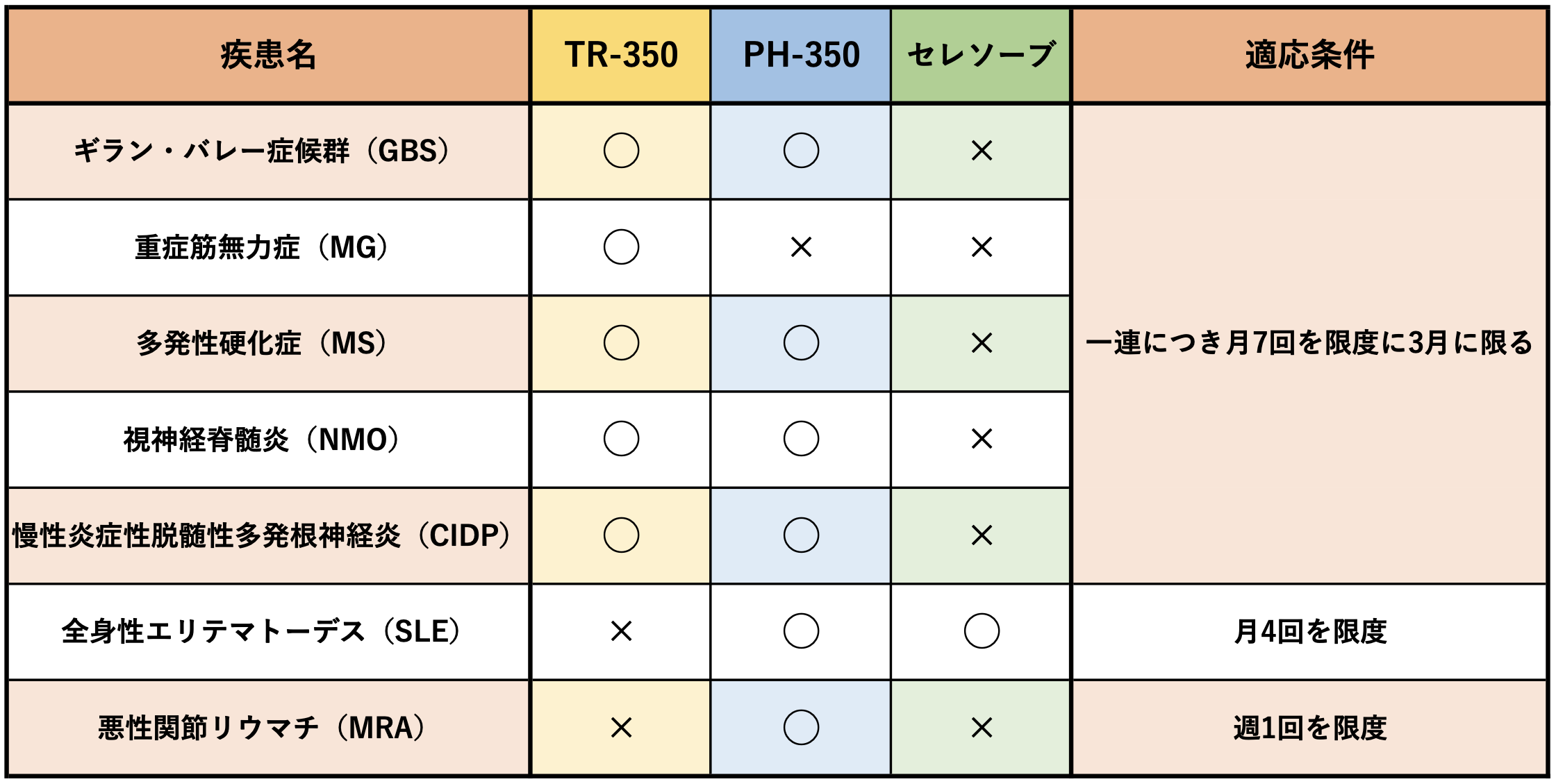

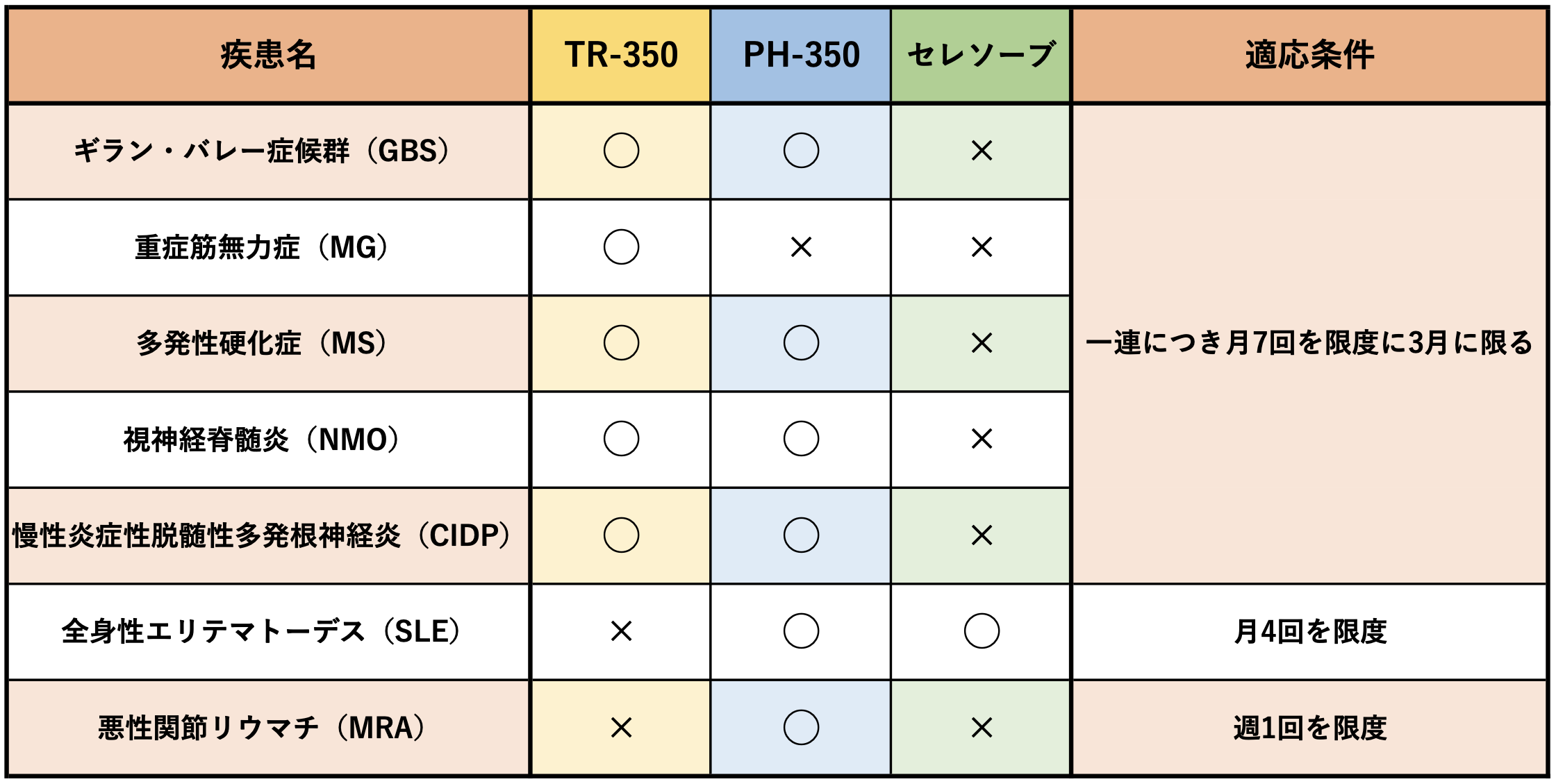

吸着カラムは3種類あり、旭化成メディカルのイムソーバ TR-350とPH-350、カネカメディックスのセレソーブとなります。

ただし、3つの吸着カラム全てが下記の適応疾患の全てが対象というわけではないことに注意します。

- ギラン・バレー症候群(GBS)

- 重症筋無力症(MG)

- 多発性硬化症(MS)

- 視神経脊髄炎(NMO)

- 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(CIDP)

- 全身性エリテマトーデス(SLE)

- 悪性関節リウマチ(MRA)

イムソーバ:旭化成社HPより

適応疾患と吸着カラムの組み合わせは、概ね以下の通りです。

ついでに保険適応回数も掲載します。

TR-350はトリプトファンをリガンドとして、抗AchR抗体を筆頭に抗GM1抗体や抗GQ1b抗体などの抗ガングリオシド抗体、抗AQP4抗体などを選択的に吸着します。

PH-350はフェニルアラニンをリガンドとして、抗DNA抗体や免疫複合体、リウマチ因子などを選択的に吸着します。

セレソーブはデキストラン硫酸をリガンドとして、抗DNA抗体や免疫複合体、抗カルジオリピン抗体を選択的に吸着します。

なお、セレソーブはSLEにしか適応疾患が無く、専用のMA-03というLDL-Aで使用するのと同じコンソールを使用します。

|

IAPPで使用する吸着カラムは、基本的に陰性家電となりますので、例に倣ってACE阻害薬は併用禁忌、ブラジキニン云々に関しても注意をします。

お気付きかと思われますが、セレソーブのリガンドとして使用されているデキストラン硫酸は、LDL-Aのリポソーバのリガンドと同様ですね。

・・・違いを正確に答えられますでしょうか?

この辺りは、個別記事で説明します。

LDL吸着(LDL-A:LDL-apheresis)

LDL吸着は、カネカメディックスのリポソーバを吸着カラムとして使用する治療法です。

別名”LDL-A(LDL-apheresis)”と呼ばれているLDL吸着ですが、最近はレオカーナの台頭により症例数が減少してきていると思います。

もちろん、CLTIやLEAD(ASO)だけが適応疾患では無いことに注意をしなければなりませんが、ほとんどがCLTIやLEAD(ASO)に対して治療をしていたのは確かかと思います。

私としては、FSGS/FGS(巣状糸球体硬化症)の患者に対してのLDL-Aの経験があります。

- 家族性高コレステロール血症(FH)

- 閉塞性動脈硬化症(LEAD, ASO)

- 巣状糸球体硬化症(FSGS, FGS)、膜性腎症、微小変化型ネフローゼ症候群

- 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法

- LDL:低比重リポ蛋白

- VLDL:超低比重リポ蛋白質

- Lp(a):リポ蛋白(a)

MA-03とリポソーバ LA-15:カネカ社HPより

リポソーバはレオカーナの基となるものですので、改めて説明する必要な無いかもしれませんが、デキストラン硫酸をリガンドとして、LDL、VLDL、Lp(a)を吸着除去します。

リポソーバは、基本的にはMA-03というコンソールで実施します。

基本的にというのは、別のコンソールで使用可能なタイプもありますが、処理量の制限があるので基本的には”LA-15″というタイプを使用されていると思われます。

MA-03は非常に回路が複雑で、組み立てるのが面倒な上に、微妙に一部の回路長が短いのでプライミングがしにくいので、個人的には得意ではないコンソールですね。

ただ、レオカーナが登場してからはCLTI患者という制約があるもののレオカーナに移行しつつあり、LDL-Aの症例数は減少していると思います。

IAPP同様にリポソーバは陰性荷電ですので、ACE阻害薬は併用禁忌です。

基本的な内容はレオカーナと同様です。

余談ですが、MA-03は2024年6月をもって、製造終了となっております。

やはり、レオカーナの登場により症例数が減少したことが要因でしょうか。

とはいえ、レオカーナもカネカ製品ですので、特に困ることはないのではと個人的には思います。

MA-03製造終了のお知らせ

ビリルビン吸着

ビリルビン吸着はその名の通り、ビリルビンを選択吸着するアフェレシス療法です。

ビリルビンに併せて胆汁酸も選択吸着されます。

ビリルビン吸着は症例数がかなり少なく、筆者に私でも片手で足りるくらいの症例数しか経験ありません。

というのも、適応が劇症肝炎または術後肝不全による高ビリルビン血症や高胆汁酸血症ということもあり、そもそも劇症肝炎や術後肝不全であるならば、FFP置換によるPEを選択することがほとんどかと思われます。

ちなみにですが、急性肝不全には適応できません。

プラソーバBRS-350:旭化成社HPより

プラソーバBRSのリガンドは陰イオン交換樹脂が使用されています。

“陰イオン交換”ですので、陽性荷電物質を吸着します。

ヘパリンが吸着されるという点に注意をします。

といっても、劇症肝炎や肝不全に適応するので、基本的にはNMを使用するでしょう。

ちなみにですが、川澄社よりメディソーバBLが販売されていますが、プラソーバBRSのOEM製品ですので販売が川澄社なだけで製造元は旭化成社であるので同等品となります。

メディソーバの製造・販売元:メディソーバ添付文書より

さいごに

以上でPAに関する適応疾患とPAの種類、そして簡単なまとめの内容となります。

今回はこんなところでサラッとまとめましたが、IAPP、LDL-Aに至っては語り尽くせていないくらい説明をしたいことがありますので、今後個別記事を出しますのでお待ちください。

コメント