大変お待たせいたしました。

内視鏡治療の記事をスタートします。

私が普段から「十二指腸ESD終わった」、「今日のESDは5時間かかった」、「LECS久々〜」という発言をしていますが、まさにその内容の解説となります。

Moegiの施設では、大学病院という特性があるということだけではなく、ウチの先生を求めて来られる患者もいます。

DrもCEも、日本一の内視鏡チームを目指して日々励んでいます。

そんな中で内視鏡をさせていただいているので、少しでも内視鏡業務の良さを知っていただこうという思いで執筆します。

今回はESDとはどんな治療なのか、どんな部位が対象なのかなどを説明します。

Moegi

Moegi何事もまずは基礎的内容からです。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD:endoscopic submucosal dissection)とは

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD:endoscopic submucosal dissection)は、消化管内視鏡を用いて、胃や大腸などの消化管の早期ガンや良性腫瘍(腺腫)などの病変を切除する治療法です。

通常、内視鏡的粘膜切除術(EMR:endoscopic mucosal resection)では切除困難な病変サイズであったり、病変の部位的にEMRが困難な病変に対して選択される治療法がESDです。

|   |

ESDの対象部位と特殊なESD

ESDの対象となる部位と少々特殊なESDについて一覧にします。

- 食道

- 胃

- 十二指腸

- 十二指腸乳頭(ESDIP)

- 大腸

- 咽頭

- LECS(laparoscopy and endoscopy cooperative surgery):腹腔鏡・内視鏡合同手術 【通称:レックス】

- NEWS(non-exposed endoscopic wall-inversion surgery):非穿孔式内視鏡的壁内反切除術

- EFTR(endoscopic full thickness resection, ESD-F):内視鏡的全層切除術

- POET(per-oral endoscopic tumor resection):経口内視鏡的腫瘍核出術 【通称:ポエット】

- POEM(per-oral Endoscopic Myotomy):経口内視鏡的筋層切開術 【通称:ポエム】

- Ta-POEM(transanal-POEM):経肛門的内視鏡的筋層切開術

→ その他に、Z-POEM, G-POEM, D-POEMと派生 - PAEM(peranal endoscopic myectomy)→ 実質的にTa-POEMのことだが、外科色が強い 【通称:パエム】

- ARMS(anti-reflux mucosectomy):内視鏡的逆流防止粘膜切除術 【通称:アームズ】

ARMA(anti-reflux mucosal ablation):逆流防止粘膜焼灼術 【通称:アルマ, アーマ】

CLEAN-NET, Inverted LECS , Closed LECS , etc・・・。

LECSには派生されたものが多数存在しますので、調べてみてください。

ESDの適応病変

先述しましたが、ESDはEMRで切除困難な病変に対して実施される治療です。

上部消化管では、基本的にはどんなサイズでもESDとなります。

“どんなサイズでも”というのは、3mmだろうが50mmだろうが基本的にはESDをするということです。

なお、一部の胃の病変や十二指腸の15mm程度までの病変であればunderwater EMR(UEMR)を、場合によれば十二指腸の腺腫はCSPをしますので、必ずしも上部はESDとは限りません。

下部消化管・・・つまりは大腸では、基本的には20mm以上の病変がESDの対象となります。

大腸でも病変がヒダ上にあるなど、病変の部位によってはEMRではなく、ESDが選択されることがあります。

- CSP

-

コールド・スネアー・ポリペクトミー(cold snare polypectomy)の略称

原則、10mm以下の大腸ポリープの場合に適応となる治療法で侵襲が少ないです - UEMR

-

アンダーウォーター・EMR(UEMR:underwater endoscopicmucosal resection)の略称

管腔内に水を満たした状態でポリープを切除する方法です

ESDのメリット/デメリット —EMRと外科手術との比較—

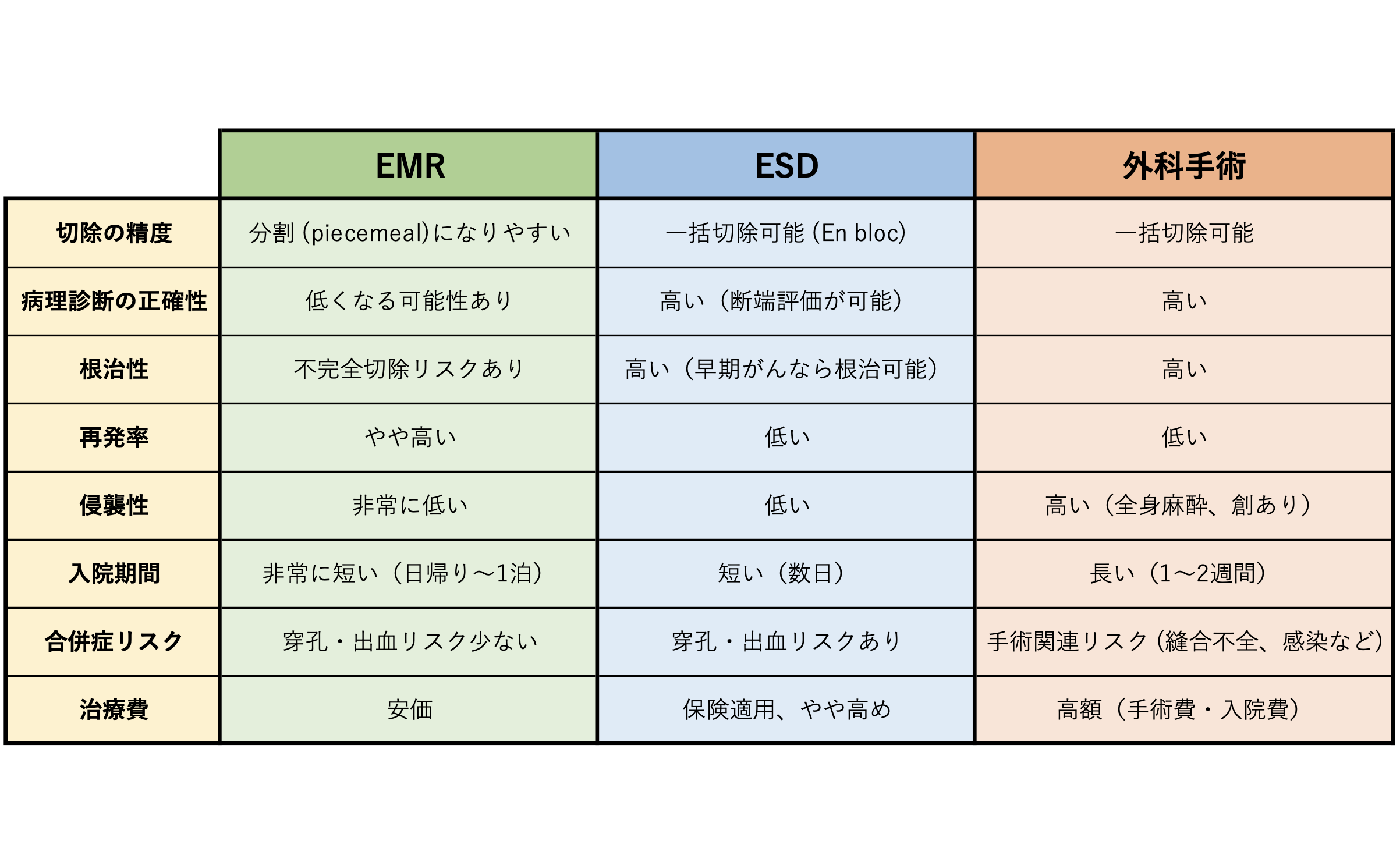

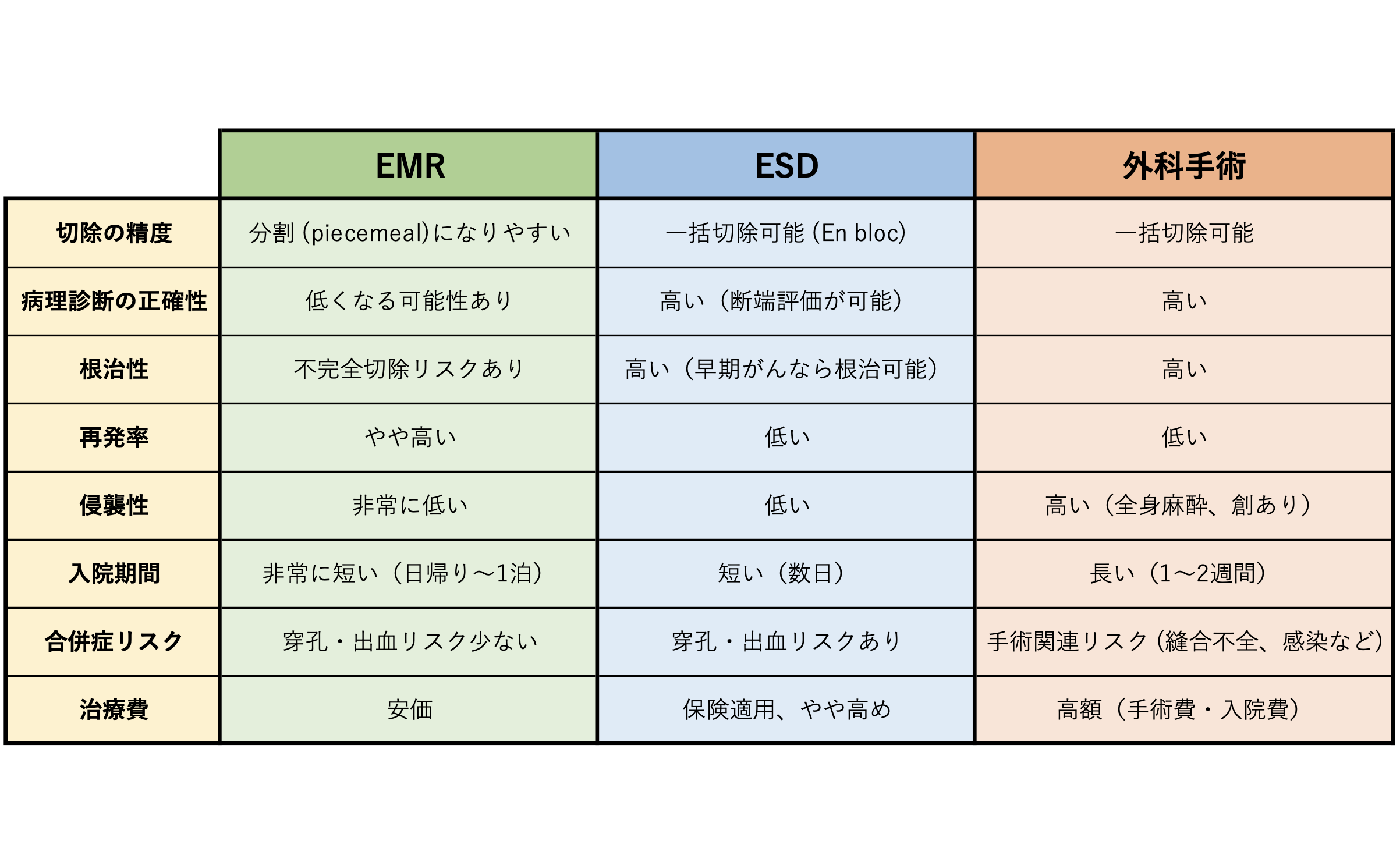

ESDのメリット/デメリットを従来のEMRと外科手術との比較をしながら提示していきたいと思います。

|

上記で一覧にしましたが、ESDを中心とした時のメリット/デメリットを示します。

- 臓器の温存:病変部分のみを切除するため、臓器を温存することが可能

- 一括切除:大きな病変や特殊な形の病変でも一括で切除可能

- 負担軽減:外科手術に比べて、患者さんの身体的・精神的な負担が少ない

- 入院期間の短縮:外科手術と比較して、治療後の入院期間が短縮される傾向にある

- QOLの維持:患者のQOLを維持しながら、根治を目指せる治療法として注目されている

- 高度な技術が必要:内視鏡医に熟練したスキルが求められる

- 穿孔や出血などの偶発症リスク:出血や穿孔などの合併症が起こる可能性がある

- すべての病変に対応できるわけではない:全ての早期ガンが対象となるわけではない

- 再発の可能性:すべての病変を完全に切除できるとは限らず、再発する可能性ある

- 治療費が高額になる場合がある:EMRに比べて、治療費が高額になる場合がある

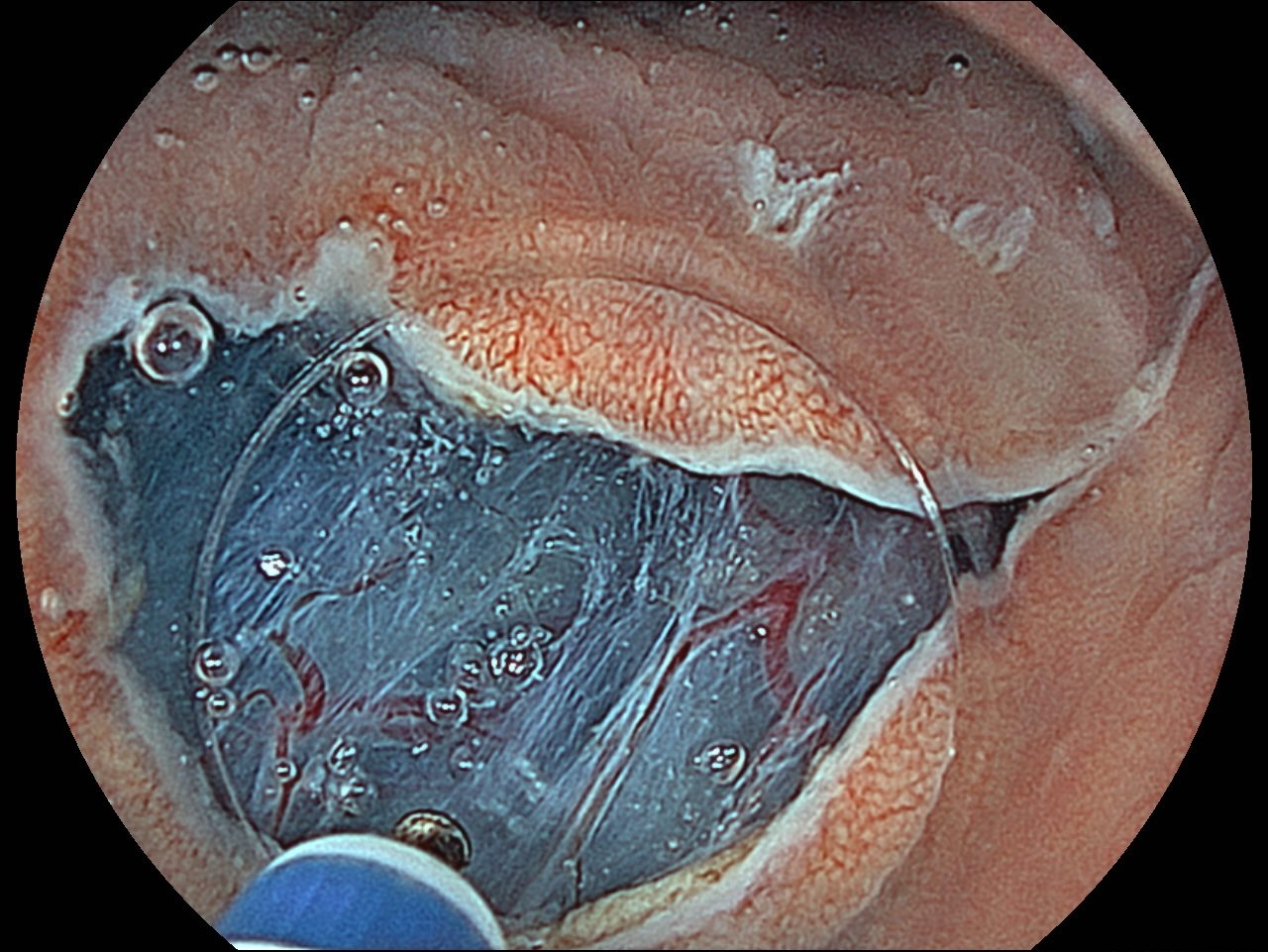

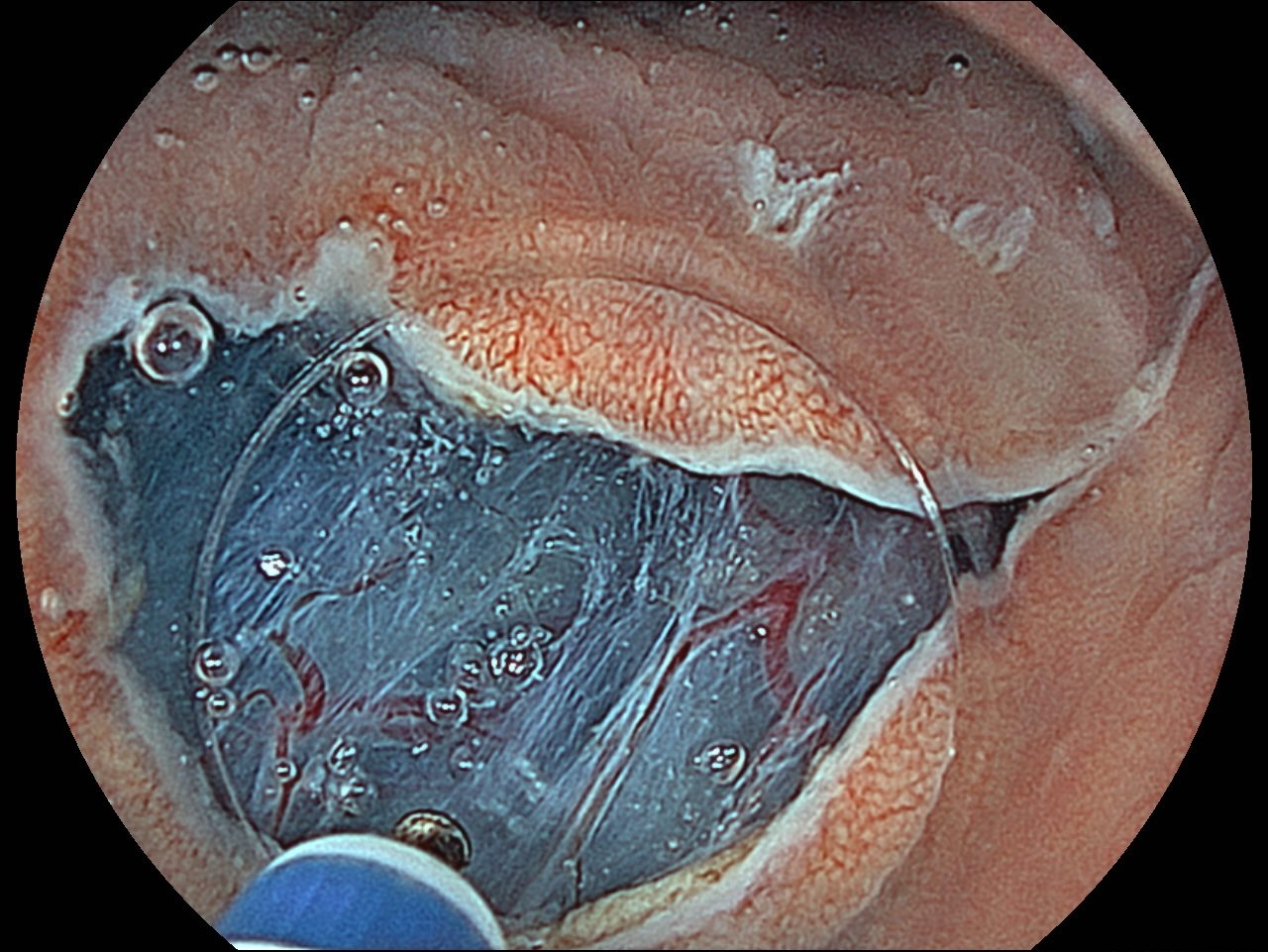

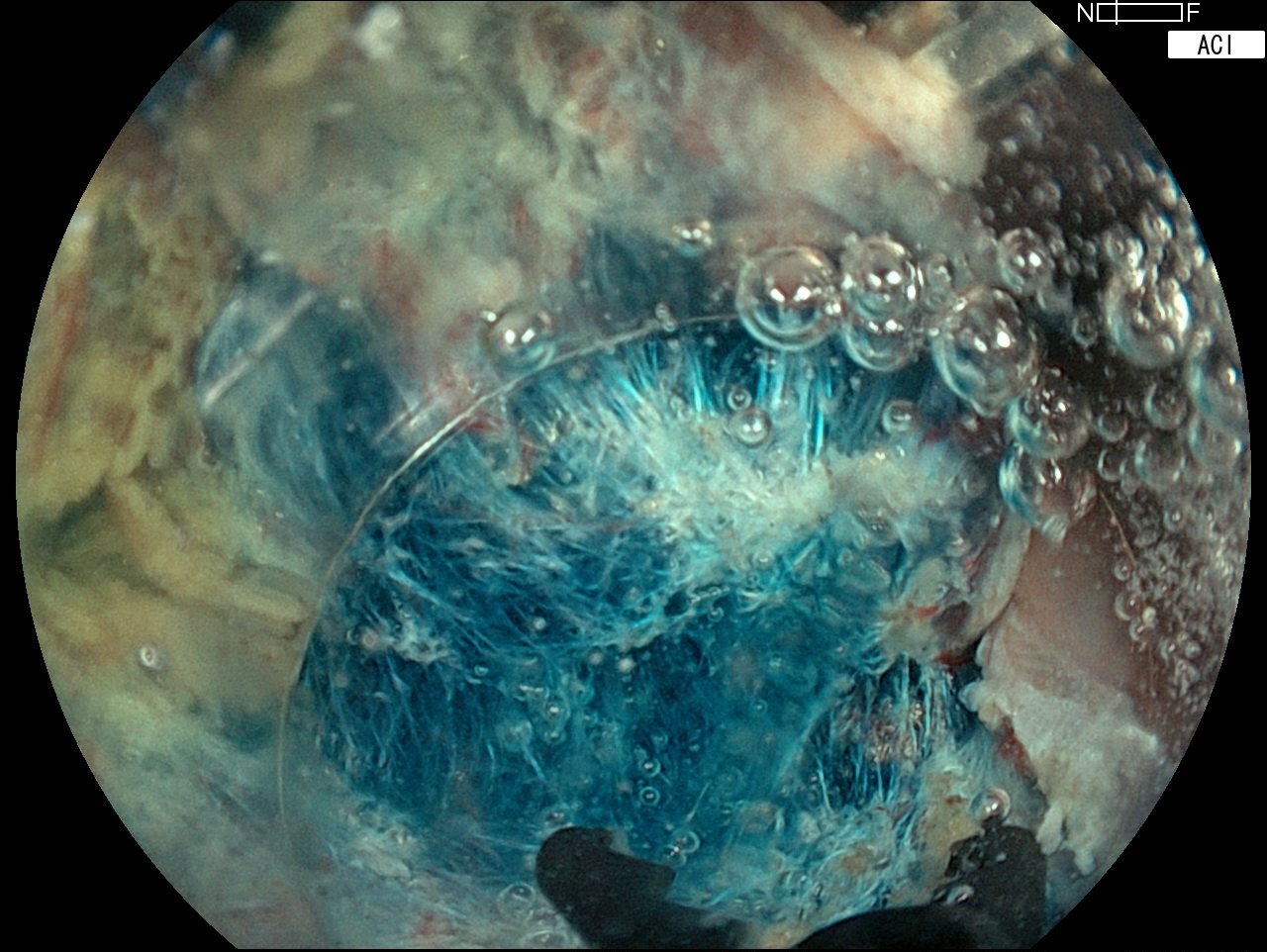

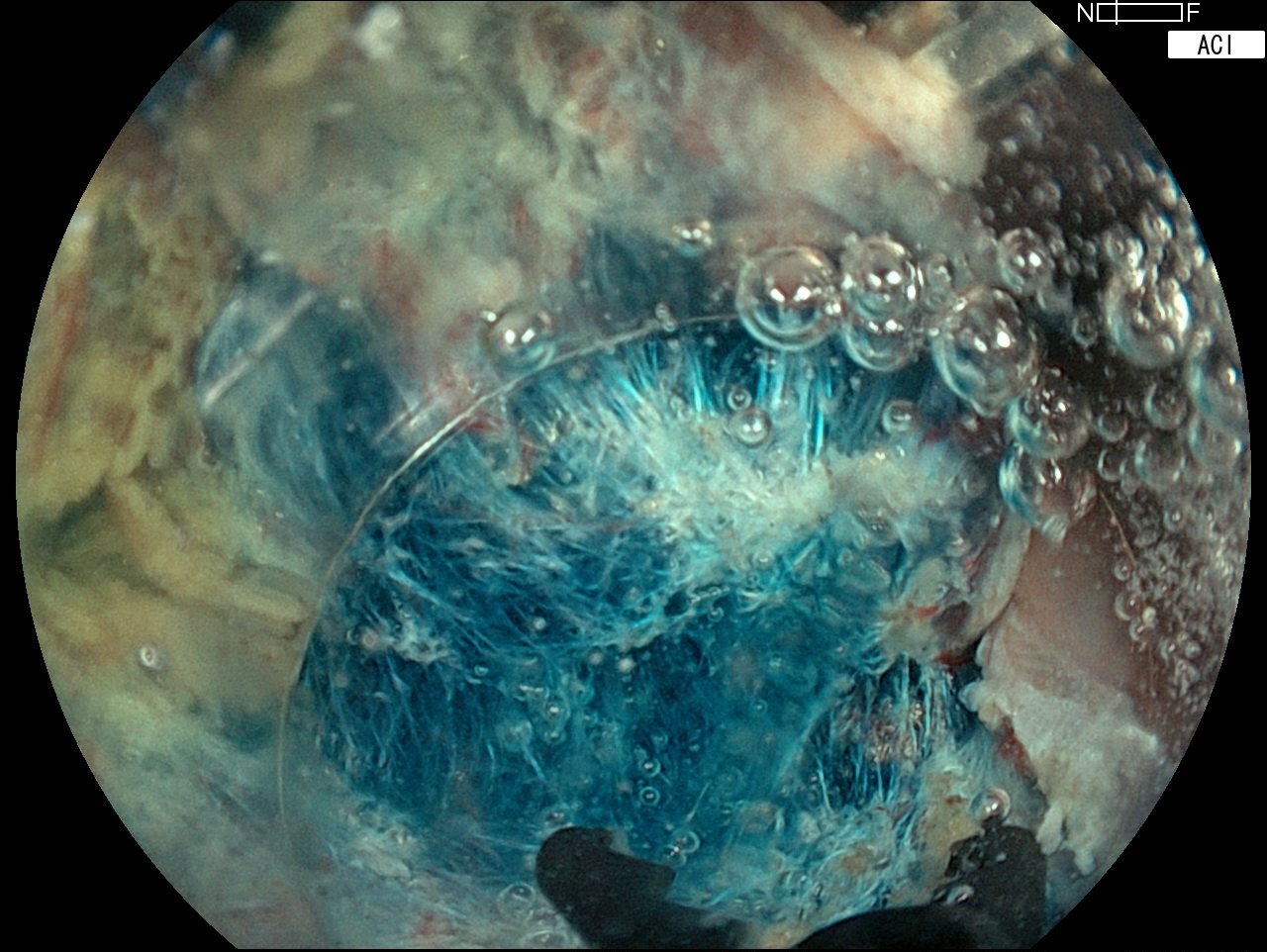

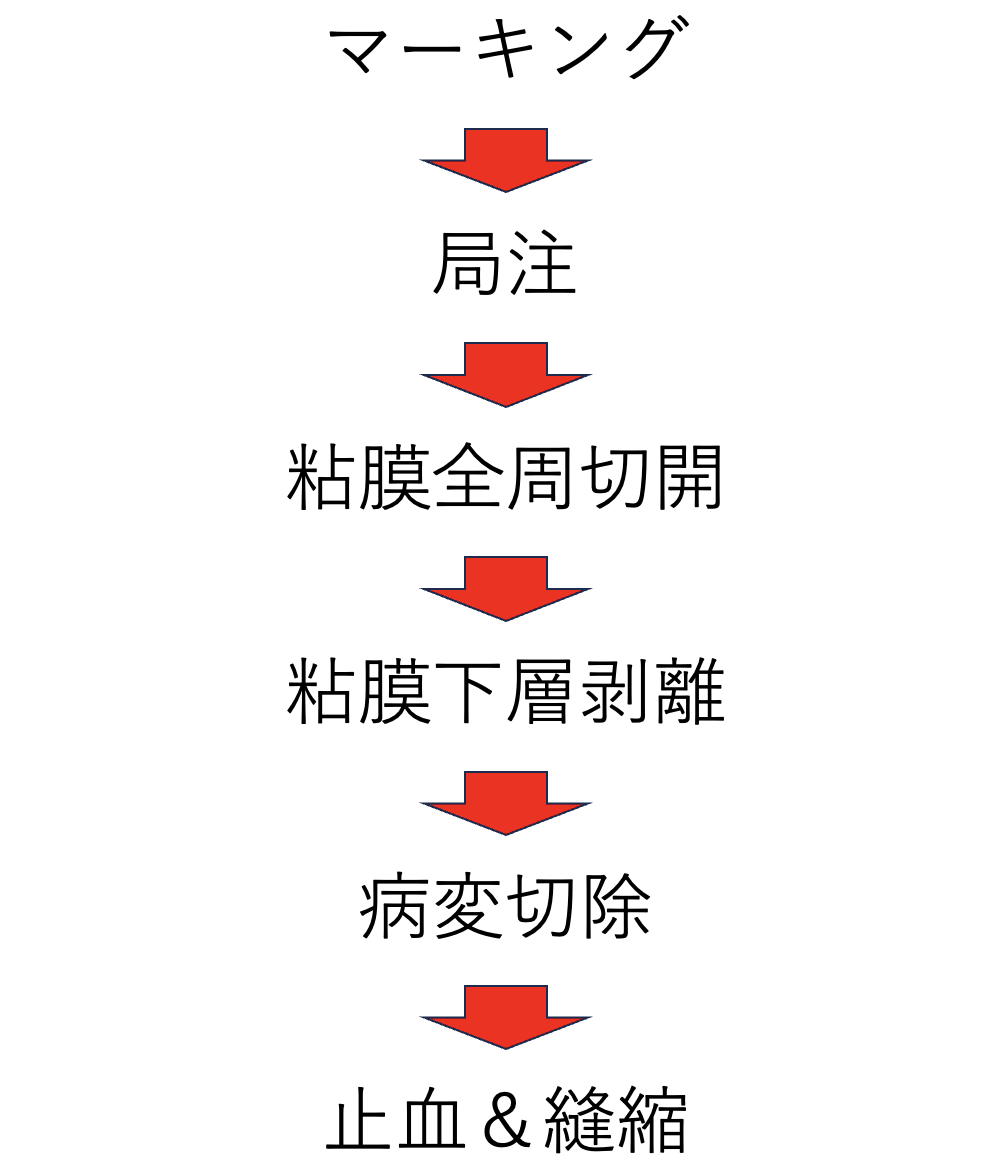

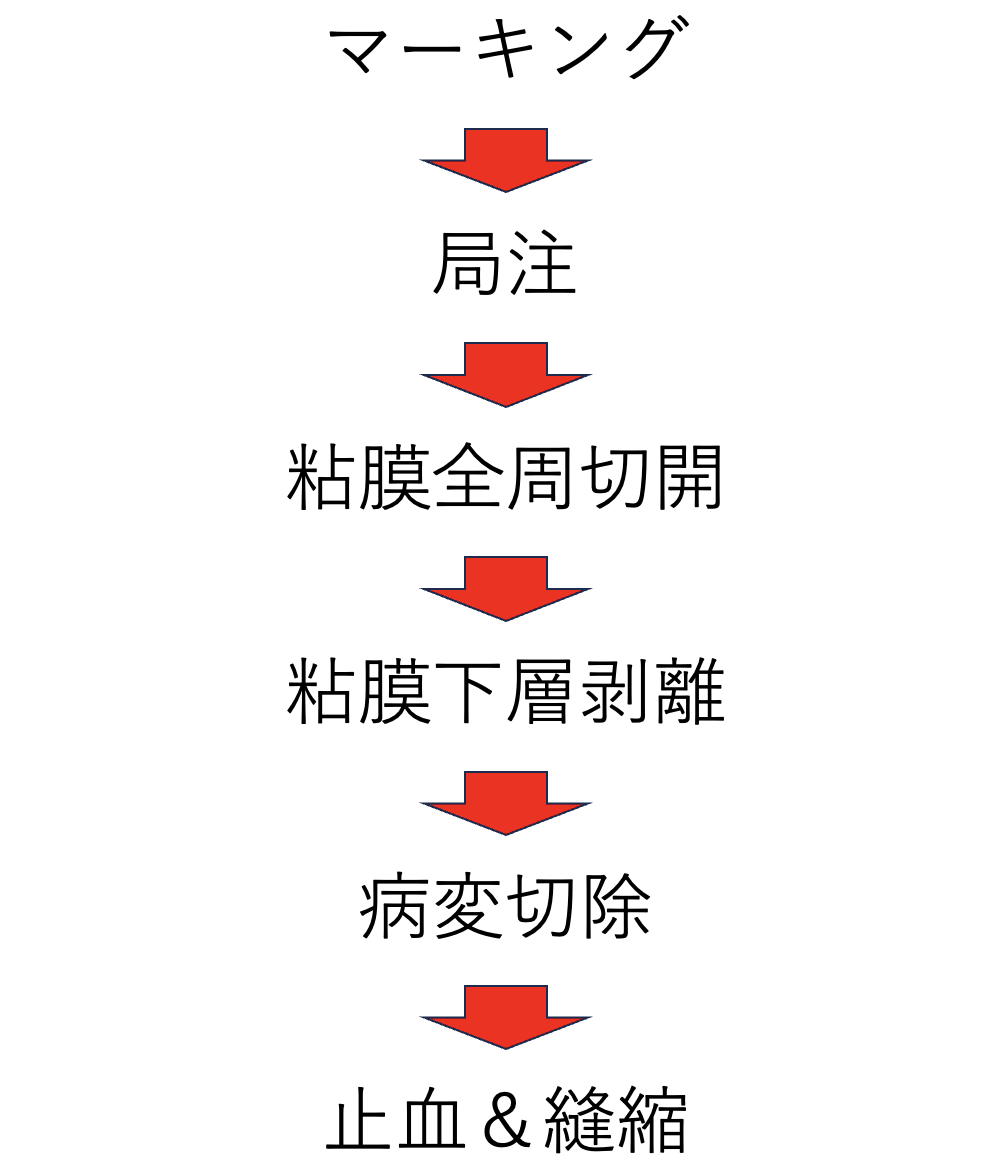

ESDの手技の流れ

ESDの手技のフローを見てみましょう。

概ねこの順序でESDは進んでいきます。

ESDの部位によってや施設ごとの流派によって異なってくるとは思いますが、流れを把握することは、スムーズな介助を実施してく上で重要となります。

ESDのフローは以下の流れが基本となります。

|

- マーキング ・・・ 病変の位置が把握できるように、病変の周囲に焼灼してマーキングする

- 局注 ・・・ 病変と筋層の距離を取るために、局注液を粘膜下層へ注入する(病変を浮かす)

- 粘膜全周切開 ・・・ マーキングより外側の粘膜を全周切開する

- 粘膜下層剥離 ・・・ 全周切開した範囲で粘膜下層を剥離していく

- 病変切除 ・・・ 病変切除が完了したら、病変を回収する

- 止血&縫縮 ・・・ 潰瘍底の血管を焼灼して止血したり、クリップなどで潰瘍底を縫縮する

ESDは内視鏡CEの醍醐味!!

内視鏡CEは内視鏡業務で何を一番したいか?

それは、「ESDの介助」だと思います。

Moegiの施設では、ESDの介助は取り合いになります。

喧嘩はしませんよ?

何せ、デバイス操作スキルを求められるのは当然ながら、適切なタイミングでのデバイス操作、適切な局注量の把握、次の展開読み・・・とただデバイス操作をするだけではないのです。

特に大事にしたいのは、術者の考えていることと同じように考えられる能力・・・私は”感覚の共有”と呼んでいますが、まさに言葉を交わさずとも・・・という阿吽の呼吸でESDをするのは楽しいのです。

どの介助も手は抜きませんが、ESDは内視鏡CE業務にとっての醍醐味なのです。

さいごに

以上でESDについての基礎知識の確認となりました。

今回はかなりざっくりとしたESDについての内容でしたが、今後は各部位ごとのESDの流れや介助のポイントの記事を展開してく予定です。

皆様の期待に応えられるような内容で執筆していきたいと思います。

コメント